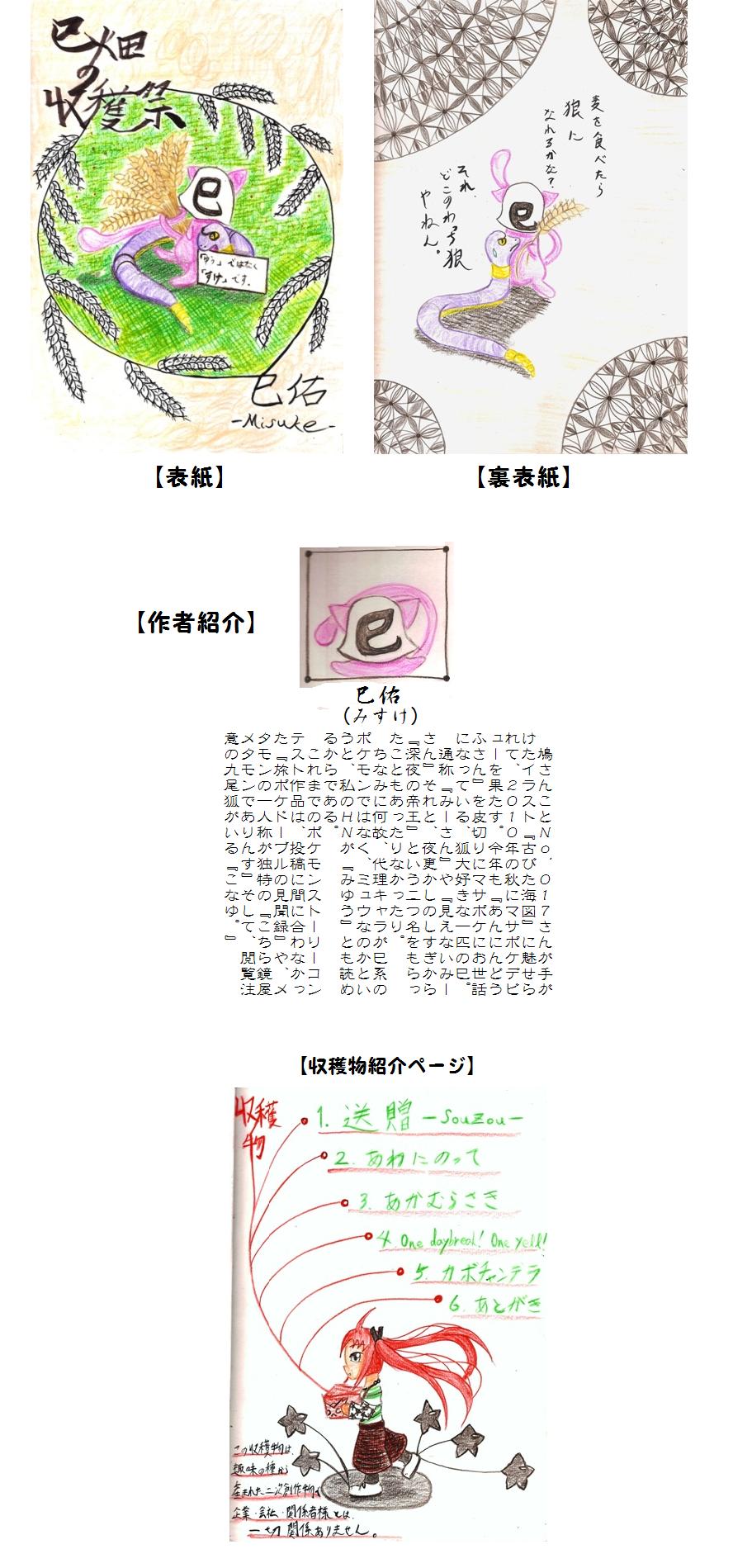

第3回ポケスコで見送ったネタの種から収穫できたものを贈ります……ということで、『巳畑の収穫祭』はちょっとした短編集みたいなものだと思ってくださればいいです。

やっぱり、このまま放置プレイをかますのはもったいないので、今回、このような形を取りました。

ちなみに妄想スレにぶちこもうかなぁ、ポケストにぶちこもうかなぁと迷っていましたが、記事がこれを含めて七つあるので、ロンポケの方にぶちこませていただいた所存です。

それと、ポケスコの本来のルールである10000字以内を破った、字数オーバーの作品もあります。

それでは、巳畑の収穫祭、最後までよろしくお願いします。

よっしゃ、祭の開始じゃー!(落ち着け

追伸:全ての作品に【何をしてもいいのよ】タグがかかっております。

|