このフォームからは投稿できません。

[もどる] [新規投稿] [新規順タイトル表示] [ツリー表示] [新着順記事] [留意事項] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

|

|

|

|

一抹の不安。それが起こる事はまだ、無さそうだ。

何事も無く、ひと月が過ぎ、ふた月が過ぎて行く。秋から冬へ、季節も移り始めていた。

そして、そんな短い間でカイリューは言葉を理解し始めていた。ニュースを毎日眺めていたり、俺がウインディに喋りかけていたりをずっと興味深く聞いていたからだ、と思う。

お前は何で俺に付いて来たんだ? まだ、その問いをカイリューに聞いてはいない。

聞いたとしても、言葉を扱えないカイリューが俺にその理由を伝えられるだろうか。

きっと無理だろう。

ココドラに鉄くずを与える。値段はポケモンフーズよりもかなり安い、タダ同然のものだが、錆びてはいない。コドラに進化した時には、こっそり買ってある玉鋼なるものを与えようと決めている。

やはり、質の良い鉄程、こいつは良く食べる。俺の手持ちになる前は廃材の錆びた鉄をばっかりを食っていたのだろうか。

心なしか、見つけた時よりも少し体のツヤが良くなっている気もした。

カラッとした肌寒い風にカイリューは少し寒さを感じていた。

ウインディと距離を縮めているように見えるのはきっと、錯覚じゃないだろう。ウインディは慣れたとは言え、その強さにまで慣れた訳ではない。

こっそり近付いて来たのを見ると、さっと離れた位置に移動する。

見ているとまるで、だるまさんが転んだ、みたいな感じだった。

暖房をそろそろ付けようか。窓を閉めて、エアコンのスイッチをこっそりと入れ、音が出ると、カイリューはびくっと驚いて温風が吹いて来る方を見た。

ココドラは、そんな時でもばりばりと鉄くずを食べ続けていた。

驚かない、というよりも周りに関心が無いと言うか、気付いてないと言うべきか。

その鋼の体に神経は通ってるのか、と聞きたくなる。まだこいつが驚いた所を俺は見ていない。

鉄くずを食い終えると、眼を閉じて眠り始める。食っちゃ寝、それ以外じゃ偶にとことこ庭を歩いたりするだけだ。カビゴンみたいな奴だと良く思う。

ココドラの冷たい鋼の体が、徐々に温まって行く。夏も冬も、こういう体のポケモンって、どう体温の調整をしているんだろうか。金属の体じゃ、熱がすぐに内部に伝わってしまうと思うんだが。

まあ、特に問題なく生きている。それだけで十分ではある。

そして、冬のある日。

とある事が起きた。平日の、仕事がある日だ。

ムシャーナはふわふわと浮いていた。口から出ている煙に、俺の夢が少し映っている気がした。

体を起こして、違和感に気付く。隣にウインディが居ない。カイリューも。ココドラも。

「……あれ?」

部屋のドアも開いている。何が起きているのか分からないまま、俺は寝室から出て、階段を降りる。

肌寒い、外の空気が感じられた。玄関も開けているのか。

体に震えを感じながら、玄関に近付いた。風の音以外、特に何も聞こえない。

靴を履いて、外に出る。さらさらと雪が降り始めている中、ボスゴドラが居た。カイリューと同じ位の巨体には、カイリューと同じ位の威厳が感じられた。

……親、か? ウインディとカイリューはそのボスゴドラの近くで警戒を程々に解いて座っていた。

ココドラはそのボスゴドラの腕の中で、けれどいつも通りのように眠っていた。

ボスゴドラが俺の姿を見止めた。

後退りそうになるのを堪えた。その目は、母親のものだった。そして、そこに怒りは無いように見えた。

確証は全く無いが、試されている気がした。

俺が、このココドラを持つに値する人間かどうか。後退れば、無理矢理にでもココドラが連れて行かれそうな気がした。

このココドラには愛着も湧きはじめているが、今、このココドラが母親に連れて帰られたら、俺はその愛着を失う以上の何かを失う気がしてならなかった。

それは、俺が子供を持ちたがっているという証拠なのだろう。

親で在れる最低限は満たしていたいという証拠なのだろう。

ボスゴドラは、目を未だに眠っている息子に戻した。どれだけの時間、目を合わせていたか、長かった気もしたし、短かった気もした。

ボスゴドラは、手でココドラを何度か撫でた。ココドラが薄らと目を開けて、甘えるかのように母親に向けて前足を動かした。

初めて、俺はそこで、ココドラの感情というものを見た気がした。そして、 羨ましさを感じた。

俺は、そうなるのだろうか、なれるのだろうか。父親として。

羨ましさの直後に、不安も覚えた。

こん、こん、とボスゴドラがココドラの健康を確かめるように、鋼の肉体を軽く叩いて、そして光沢が出るように磨いて行く。

寒さは覚えていたが、その光景に俺は何故か目を離せなかった。

そして、ボスゴドラはココドラを降ろして、もう一度撫でてから、また俺の方を見た。

近付いて来る。ウインディが立ち上がり、俺はそれを手で止めた。カイリューも、その俺の手を見て、立ち上がったまま、動きはしなかった。

強大な存在感は、カイリューとはまた別物だった。そして、慣れた訳でも無い。怖いと言う感情は胸の中をぐるぐると強く渦巻いている。

けれども、俺は後退る事もしなかった。逃げてはいけないと、分かっていた。

ボスゴドラは、俺の前に立つと、しゃがんで俺と顔を合わせた。ただ、俺は視線を合わせた。それ以上もそれ以下も何もしなかった。

観察されているのは、カイリューの時と同じだった。

暫くして、ボスゴドラはどこかからか、球体を取り出して、俺の手に握らせた。

メガストーンではない。

鋼色の球体だった。それは、オーブと呼ばれるようなものの気がした。

ココドラにきっと、持たせるべきものなのだろう。ボスゴドラはそして振り返ってココドラをまた撫でてから、歩いて去って行った。

ずん、ずん、と巨体の音を少し響かせながら、後ろ姿が小さくなって行く。ココドラは、追う事はしなかった。けれども、少し悲しそうな目で、母が去って行くのを眺めていた。

その時、ウインディの情けない声が聞こえた。

カイリューが、ウインディを強く抱きしめていて、ウインディは足掻いているものの、抜け出せそうには無かった。

カイリューは、強く、そして絶対に離さないような感じでウインディを抱き締めていた。

それは、暖を取る目的以外にもあった。

目を強く閉じて、忘れたいような、思い出してしまったような、そんなものをまた記憶の彼方へ飛ばしたい、けれども、ポケモンの温もりが欲しい。そんな感じがした。

ウインディはじたばたと暴れる。俺に助けも求めて来た。

「諦めろ」

俺がそう言うと、絶望したかのような目を向けて来る。

仕方ない、モンスターボールを取って来てやるか。

「ボール取って来てやるから、待ってろ」

出来るだけ早く、と言うように、ウインディは情けなく吼えた。

寝室にあるボールを取りに戻りながら、思う。

カイリューはきっと、あそこから逃げる為に俺に付いて来たのだろう。何か逃げたい思い出があるその場所から逃げる為に。

そしてそれはきっと、子供とかに関する事だ。

俺と似ている、と思った事があったが、本当に似ているかもしれない。

天井を眺めて、ぼうっとする。俺はこのままで本当にいいのだろうか。曲がる必要もあるのだろうか。

ウインディの声で俺は我を取戻し、仕方なく寝室のボールを取る。

ムシャーナの煙が目に入った。そこには、子供が居た。

叫びたい気持ちになった。

空腹に耐えかねて目を覚ますと、いつの間にか日が沈んでいたらしい空は紫色であった。沈んでいた、とわかったのは開け放した窓の外から聞こえてきた豆腐売りのラッパの音のせいである。間の抜けた音色が耳に障る。ヤドンだって、もう少し気合の入った声で鳴くに違いあるまい。

今日も自主休講を決め込んでしまったな、と思った数秒後、大学はとうに夏休みに入っていることを思い出す。わざわざ与えられなくとも日頃から積極的休暇を取っている僕にはいまいち実感がわかないが、今は一部の熱心な研究学生とそれに付き合わされる哀れな教員を除けば概ね、長期休暇の緩い空気に身を任せているということだ。もはや遠くなった記憶を呼び起こせば、なるほど確かに、この世の辛苦を掻き集めたかのような心地で受けた試験の数々が思い出される。後は野となれ山となれ、しかし単位はCでも良いから我が手の中に、などと願ったが最後、記憶から消すよう心がけたものだからすっかり忘れていた。

兎にも角にも夏休み、幾ら惰眠を貪っても誰も咎める者のいない時期である。別に夏休みでなくとも、咎める者がいる時であっても僕は構わず惰眠を貪っているのだが、やはり心持ちというものがあるのだ。とりあえず死なない程度に食事をとらなくては、と汗だくの身体を起こす。幾ら汗臭くとも誰にも咎められないのは素晴らしい。

狭い台所の物入れを漁る。使い終わった食器やら捨て忘れた生ゴミやらが突っ込んである、所々が凹んだシンクで蠢いている紫の軟体についた二つの目玉、ガサゴソと音を立てる僕を迷惑そうに睨んだけれども全く気にしない。この、シンクの汚れなのか区別がつかないベトベターは数ヶ月前から僕の部屋に勝手に住み着いた居候である。日々貧困に喘ぐ僕はポケモンなどという金のかかるものを持っていないし、仮に持つとしてももう少し良い匂いのものを選ぶと思う。マサラの実家にいるウインディを連れてくればもう少し部屋が華やぐのだろうが、タマムシはマサラと違って土地が高く、六畳一間が精一杯の僕がウインディなどと同居した日には圧死も免れないと予想するのは容易であった。

かくして僕は、何を考えているのかようわからん、悪臭スライムマンと今日も蜜月なのだ。どうせ居座られるならばもっといい感じのポケモンが来ないかとも思うのだが、窓から入り込んだニャースは部屋の散らかり具合を一瞥すると再び夜闇に消えていくし、一度は住み着いたイトマルも巣だけ残して去ってしまった。恐らくはベトベターよりも強い我が部屋の臭いなどのせいだと思うが、僕は来るもの拒まず去るもの追わずの精神である。適応出来なかった彼らのことは気にしないことにした。

やっと見つけたカップ焼きそばは賞味期限が三ヶ月ほど過ぎていたがそれも気にしない。お湯を沸かそうにもヤカンがベトベターの枕になっているので、そのまま食べることにした。空腹は最高のスパイスとはよく言ったもので、マサラの母親が見たら激昂しそうなこの食事もなかなかに美味しいものである。バリバリと、微妙に湿気った麺を齧りながら一人の食事を楽しむ。シンクのベトベターが無意味に蠢くから正確には一人では無いのだが、そういうとこには触れない方向で僕は生きているのだ。

「おい三下」

その、孤高にして至高の一人の時間を早速壊す奴がいた。何だコンチクショウ、と乾いた口で麺を飲み込みながら思いながら、邪魔者の選択肢を考える。僕の部屋には鍵をかけていないからきっと勝手に入ってきたのだろうけど、こんな見るからに盗る物ありません、と言っているようなボロアパートに踏み込む強盗などはいないから、大学のアホ共に違いない。

実際、僕のことを馴れ馴れしく三下と呼び、尚且つ部屋にやってくるような仲間内は大体推定出来る。山本は夏休みに入ったらすぐにヒワダに帰ったらしいし、大崎はバイトがあるとか無いとか言っていたから、きっと森田のバカだろう。声もそんな感じがした。僕はカップ麺から顔を上げ、恨み言の一つでも言ってやろうと、乾麺でジャリジャリした口を開いた。

「何者だコンチクショウ」

しかし口から出たのはそんな言葉と、唾液にまみれた麺の欠片であった。無理もないと思う。しわくちゃのTシャツにジーンズ姿の野郎がいると想定したはずの視界に映っていたのは、宙に浮かぶカボチャだったのだ。

「何者だコンチクショウ」

「うるさい、これ以上焼きそばを飛ばすんじゃない」

「これは失敬」

もう一度言ってしまった僕に、空飛ぶカボチャ野郎こと、バケッチャとかいうポケモンは吐き捨てるように呟いた。

憮然とした声の森田が言った。

「とりあえず名を名乗れよ」

阿呆面をぷるぷると振って、顔なんだか身体なんだかわからないが、顔らしきところについた焼きそばを振り払っているバケッチャに尋ねる。僕の名前を知っているのだから、こいつの名前も聞いてやらないと不公平だ。人の言葉を喋るバケッチャ、というかポケモン全般に渡ってそんな話は現実に聞いたことがないが、今こうして存在しているのだから騒ぎ立てても仕方ない。無駄におののきびっくりしたところで、散らかった部屋がさらに散らかり、ついでに僕が打ち身などをするだけである。

「俺だよ俺」

「なんだ、ミックスオレは高くて買えないから勘弁してくれ」

「ふざけるな。おいしいみずすらケチって人にたかるクセして。俺だよ、森田だ」

呆れた口調で、バケッチャはそんなことを言った。名乗られたのは我が友人にしてタマ大文学部の誇る駄目学生である。ちなみに森田は「駄目学生はお前だ」などと僕のことをなじるが、僕はあえてそれを否定しようという気概は無い。要するに五十歩百歩であり、要するに僕は面倒なのである。

「はぁ。それは奇っ怪なこった」

「てめぇ。信じてないな。俺は森田なんだよ、正確にはバケッチャの中に俺の魂が入ってる状態だが、ともかく俺は俺だ。わかれ」

「無茶言いなさんな」

僕は思ったことを正直に告げた。目にうるさいオレンジ色のカボチャ野郎が言うことはちっとも理解出来なかったため、僕はカップ麺を食べる作業に戻ることにする。放っておけば、このわけわからんちんなカボチャくんもおうちか八百屋へ帰るだろう。どうぞ、温かいご家庭の夏野菜カレーにでもなってくれたまえ、といった気持ちである。

「この野郎、こんな非常事態にカップ焼きそばなんぞ食いやがって。というか酷い食い方だな。せめてソースを水で溶くくらいはしろ」

「大きなお世話だ。この食べ方こそが至高なのだ。ほっといてくれ」

「相変わらず貧乏臭い奴め。そんなことはどうでもいい、いいから話を聞け。俺は死んだんだ。死んで、身体から抜けてしまった魂をこいつに運んでもらってるんだ」

「はぁ、はぁ。それは大儀なことであるな」

「真面目に聞こうという気はないのか。親友が死んだんだぞ。もっと悲しめ」

「だっていきなり言われても信じらんないんだもん。つーか死んだだって? この野郎、僕の貸した五千円はどうしてくれる」

「その点につきましては、誠に申し訳ございませぬな」

カップ焼きそばを放り出してバケッチャに掴みかかろうとした僕の腕は、腹立たしいことに機敏な動きをしたカボチャ野郎にかわされた。

「なるほど、この苛立たせる才能に関しては右に出ない感じ、確かに森田の魂だな。よし信じる」

「ふざけんな。お前が遥か右手にいるから安心しろ。一生かかっても敵うまい。死んだし」

「しかしなぁ。本当に森田なのかお前」

正直話がややこしいから面倒だったのだけど、聞かないのも失礼だと思ったので一応聞いてやった。

「なんだ、俺じゃ悪いか」

「良いか悪いかで言ったら、まあ、悪いかな」

「こんちくしょうめ。言わせておけばキリがない。いいから信じろ、このバケッチャは俺の育ててたバケッチャじゃないか」

森田は単位も頭も気遣いも可愛げも、その他諸々必要なものは何ひとつ足りない男であり、同時に色々と足りない部分全てを体毛へ注ぎ込んだと思われる男でもあった。下手すれば教授と見間違われる髭面のこいつがどうしてバケッチャなどという、似つかわしくないポケモンを連れているのかというと理由は明瞭で、かわいいポケモンを連れていればかわいいオンナノコと仲良くなれるのではないかという浅はかな考えからである。

非常に馬鹿らしい考えだが、その結果もまた非常に馬鹿らしいものであった。リングマにも似た剛毛の大男が連れるバケッチャは、愛くるしいポケモンではなく、腹が減った時の非常食としか見えないのだ。実際、僕はこいつを非常食と呼んでやまない。そう見えるのだから仕方ないだろう。バケッチャだって、可憐な乙女の隣にいればプリチーなマスコットキャラとも見えるナリをしているのに、森田なんぞの隣にいるせいで間抜けな非常食と成り果てる羽目になるだなんて哀れなヤツである。

ともあれ、オレンジ色をしたこのマヌケ面は、確かに森田のバケッチャと見て取れた。なるほど、こいつは死んで、近くにいたバケッチャに魂とやらを乗っけてここまで来たというわけか。さっぱりわからない。

「しかし面倒だからわかったことにしておこう。そもそも、死んだからと言ってなんで僕のところに来るんだ。五千円を返してくれるわけでもないのに」

「そればっかりだな。違う、頼みがあるんだ。俺の親だの妹だの親戚だのが来る前にお前、頼む、俺の部屋に行ってアレとかソレとかを回収してきてくれ」

「やだよ。こんなクソ暑い中、お前の家まで何分かかると思ってるのさ」

「十分もかからないだろ。頼むって。俺の部屋にあるやつ全部あげるからさ」

「僕おとなのおねえさんとかOLとか別に好みじゃないし」

「お前ポケモンごっこ派だもんな、マニアックなヤツ!」

「大体、無理だよ。何かの拍子に見つかりでもしたらタダじゃ済まないだろうし、お前の同意が得られないんだから完全にコソ泥じゃん」

「それもそうか。辛いなぁ」

森田はしょげた声で言った。しかしあくまでそこにいるのはマヌケ面のバケッチャであり、スピーカーのようにして森田の耳障りな声が聞こえてくるのだから、気味が悪くて仕方ない。これならば、ベトベターが意味も無く笑いを浮かべながらシンクでねちゃねちゃしてる音の方がまだマシというものである。

せめて掻き消してやれとばかりに焼きそばをバリバリ食ってやったのだが、森田は気にもしない様子で泣き言を口にしている。せめてパソコンは破壊したいだの携帯も爆発させたいだのとうるさいが、カビゴンのいびきみたいな声で涙ぐまれても気色悪いだけなので静かにしてほしかった。

「というか、森田、お前なんで死んじゃったわけ」

聞くに堪えない涙声をやめさせるためにそう聞いてみると、「お前はニュースも把握してないのか」と呆れたような返事をされた。「仕方ないじゃないか、さっき起きたばっかりなんだから」「しょうのないヤツ」などと言い合いながら携帯でツイッターを開く。この部屋は陽当たりと耐震強度と見た目に加えて電波の届きもよろしくないため、読み込みにはかなり時間がかかった。手持ち無沙汰な沈黙がやや続き、やっとこさ画面が動くようになる。

「ああ、あった。すごい話題になってる。ポケモンリーグで飛び降りだと。何、飛び降りなんぞしたのか森田。迷惑な奴だな」

「違う。俺はそんな血気盛んな真似はしない。記事をよく読め」

「なになに、飛び降りした本人は命に別状無し。着地点に偶然いて下敷きになった男が即死。なるほど、これがお前か森田。間抜けな奴だな」

「それは俺もそう思うよ。しかし不運だ。どうしようもあるまい」

「はは、推定四十代だとよ。身元の確認には時間がかかるねこりゃ。ははは」

「笑うんじゃない。見た目がこんなんなのも不運の一種だ。どうしようもあるまい」

「それにしてもお前、なんでポケモンリーグなんぞ行ったんだ。金も無いくせに」

「金が無いからだ。リーグの設営とか屋台とか、日雇いのバイトを渡り歩いてたんだ」

「なる」

「死んだ時もバイト中だったんだ。野外テントを片付けててな、鉄筋抱えてたせいで上から降ってくる野郎から逃げ遅れた。危ない、みたいな叫び声は聞こえたんだけどなぁ」

「なるなる」

適当になるなる言って相槌を打ちながら、関係ツイートをひたすら見ていくと、飛び降りた奴が誰なのかということがもう特定されていた。末恐ろしい世の中である。ツイッターのアカウントも平然と晒されているが、こういうことを出来る人たちにはエスパー能力でも潜在しているのだろうか。

「というか、待て。この飛び降りたって奴、リーグの準優勝者らしい」

「マジかよ。そんな勝ち組がなんで自殺なんかするんだ」

「一回負けたからじゃないかな。ほら、決勝戦終わった後の呟き」

見ているだけで気落ちする反面、どうにも全身がむずがゆくなってくるような、飛び降り男のアカウントをバケッチャの方に向ける。「げげ」と森田が声をあげた。

自他共に対する恨みつらみ、誰に向けているのかすらわからない泣き言、繰り返される『もう死んじゃおう』。負け組どころかゴミ同然、というかゴミと同居しているような僕から言わせれば、なんで決勝で負けたくらいでそんなに落ち込むんだ、と叱咤したくもなるけれど、エリートにはエリートにしかわからぬ苦しみがあるのだろう。そこに口出しする権利は僕には無い。

「にしても、実際死んじゃったのは自分じゃなくて、ゴミと同居してるヒゲ男だからな。運がいいんだか悪いんだかわからん奴だ」

「何を言うか。こいつ、元々死ぬ気なんかなかったに違いないさ」

「でもお前に当たらなかったら普通に死ぬでしょ」

森田がなんだか怒り出したので、僕は生返事をする。

「確かに飛び降りたのは本当だけど、それは気の迷いだろ。頭に血でも昇ってたんだ、こいつ、ただ目立ちたかっただけなんだよ。自殺予告までしてさ」

「うるさいな。静かにしたまえ。なんでそんなに断言するんだ」

「だってこの野郎、わざわざカイリューに空飛ばしてその上から飛び降りたんだぞ」

「ふーん良かったじゃん生き延びて」

掌を返しつつタイムラインを眺めていると、なるほどそんな旨を書いているツイートも多く見つかった。「本当に飛び降りたいんならそんな目立ったマネしないで高いビルでも行きゃよかったんだ」森田がぼやく。彼の言うことはもっともだし、もしかすると飛び降りたのではなく、飛び降りる感を出していたらうっかり足を滑らせたのかもしれないな、とすら僕は思ったが流石にそれは口に出さないでおいた。どちらにせよ、迷惑な話ではある。そのカイリューが決勝戦でボロ負けしたのではなく、大活躍したらしいというのが、また何とも言えないきもちにさせてくるものである。

「良いものか。こいつもう駄目だぞ、死ななかっただけで大怪我だろうし、俺が死んだからかなり叩かれるだろうからな。準優勝レベルまで戻れるかって話だ」

「飛び降りれたのも最後の晴れ舞台かぁ。まったく、お前が死ぬから」

「俺も余計なことをしたものだよなぁ」

「でも、命落としたおかげで単位落とさなくて済んだし」

「こんにゃろう。上手いことでも言ったつもりか。大体、卒業出来ないことには変わりあるまいよ」

「それもそうだ。つくづくどうしようもないやつ」

僕の言葉に、森田は「まったくだ」と吐き捨てるみたいにして言った。飛び降り男の末路については自業自得であるため追及しないとして、森田の単位はそれはそれで自業自得の話である。追及してもしょうがないことばかりだ。硬い面にかじりつく。粉末のままのソースが上顎に張り付いた。

「しかしもう終わったものは終わったんだ。グッド・バイだ」

「何ぞそれ」

「そういう話があるんだよ。いたわるような、あやまるような、甘ったるい囁きでグッド・バイって言うんだ。一度やってみたかった」

「お前に囁かれてもゾッとするだけじゃないか」

ぺっぺっ、と唾を飛ばして僕は森田を追い払う真似をした。それにしても、此の期に及んで『やってみたかった』とはなかなかに前向きな発言である。そのまま前だけ見続けて落とし穴にまんまと引っかかりそうな類の明るさだ。要するに馬鹿である。

「そういうものは、もっともったいぶってもいいんじゃないかと僕は思うよ」

「いいんだよ。別に大したことじゃないんだから。明るく、軽快に。そっちの方がよっぽどいい」

「阿呆らし」

「阿呆で結構。サヨナラは笑顔で言う主義だ」

「単位には未練タラタラだったくせによく言うや」

「それに関してはサヨナラを言う気が無いからな」

得意げに言うことではない。こんなやつにはサヨナラを言われる以前に、付き合いを持ちたくないと単位だって思ってるに違いないだろう。

「そうだ、お前バケッチャの世話頼むぞ」

「何をおっしゃる。なんで僕がお前の非常食の世話なんか焼かないといけないんだ」

「非常食じゃない。よく考えろ、かわいそうなのはこいつだぞ。こんな劣悪な部屋に住まわされることになるだなんて」

「お前の部屋だって似たようなもんじゃん。絶対やだ」

森田の部屋はゴミで出来ていて、多分この世で一番強力な悪臭が常に充満している。その強さたるや、臭いにつられてやってきたドガースやマタドガスが慌てて逃げ帰っていくほどだ。ベトベターが住んでいるだけ僕の部屋の方がまだ許される部類である。

しかしそれはそれ、これはこれであり、なぜ僕がこの浮かれポンチオレンジ野郎を育てなくてはならないのかというのは別の問題だ。床をバンバン叩いて抗議してみたが、森田は気にも留めない様子である。自分勝手な男なのだ。

「文句なら飛び降りた準優勝に言うんだな。あいつがあんなことしなけりゃこんなことにはならなかった」

「お前がリーグのバイトなんかするからダメなんだ。チクショウ」

「まあ落ち着け。所詮そういうものなんだ。俺たちみたいな世界にとっての脇役、エキストラもどきの下々は、ああいう主役級に振り回されるしかないんだよ。諦めろ」

「主役、って言ってやらないところにお前の意地の悪さがよく出ているな。こんな時だけ文学青年ぶるんじゃない。だいたい、どちらかというとお前の立ち位置はスタントマンだったじゃん」

「失敗したがな」

言いながらまた腹が立ってくる。脇役は主役に振り回されるしかない、という森田の言い分は概ね正しく諸手を挙げて賛同出来るところではあるが、しかし、脇役にも脇役の生活というものがある。たとえそれが、ゴミとか古本とか拾ってきた成人雑誌とかにまみれたものであったとしても、一応は立派な部屋である。世界というやつはちっともわかっていない。仕送りはすでに底をついていて、非常食の世話をする余裕など僕にはないのだ。

「かわいそうなバケッチャ。お前、変な病気なんかに罹らず強く生きるんだぞ」

「人が菌を培養してるみたいな言い方はやめるんだ」

「してんじゃん」

「してるかもしれない」

「じゃあいいってことだな」

何がいいのかよくわからないが、きっと何もよくはないと思う。窓の外から吹き込んできた生温い風が、粉末ソースとこぼれた麺のカスを飛ばしていった。飛んでいった粉微塵は、埃と混じってすぐに見えなくなる。なに、乾いているからカビる心配も腐る心配もないだろう。そういうことにしておく。

僕が麺を咀嚼する、バリバリという音だけがしばらく響く。いい加減口が渇いてきたが、水を取りに行くのが面倒だったので我慢してバリバリし続けることにした。ほっぺの内側に麺が刺さる。ムカついたので噛み締めてやった。

「どうせお前暇だろうし」

森田が腹立たしいことを言う。どうせ、とは何たることであろうか。

「僕も色々と忙しいんだよ」

「色々ってなんだ」

「色々は色々だ」

「どうせ寝たり部屋を汚したり酒を飲んだりする程度だろ。お前の色々は。それを暇というんだ」

「間違っちゃいないけど。でも、明日からバイトでも探そうかなとは思ってたんだ。それは本当だよ」

実家に帰る旅費も使い果たしたからね、と付け加えると、やめとけ、死ぬから、と森田が説得力に溢れかえった忠告をしてくれた。素直に聞いておこうと思う。旅費に関しては電話口で謝り倒すしかあるまい。

「しかしなぁ。お前、そんなに適当に生きてて虚しくならんのか」

「森田に言われたくないけどね。でもいいんだ。なるようになるさ」

「何か頑張ろうとは思わないのかい。」

「ポケモンリーグの優勝でも目指せって。ゴメンだね。そんなことしたくないもん」

「どうしようもないやつだ。安心するといえば安心する。それでこそお前だ。つくづくどうしようもないやつ」

「何とでも言え。いいんだよ。僕は適当に、主役級の人たちに振り回されながら生きてくから。誰かの害にはならないし、害になれるほどのやる気もないからね」

「そうだなぁ」

森田はそれ以上何も言わなかった。彼が黙っているので、僕はカップ焼きそばを食べる作業に戻った。口の中の水分はもはや失われ、イッシュにあるという広大な砂漠地帯もかくやという気になったが、それでも空腹は水分よりも焼きそばを求めているのだから仕方がない。バリバリというよりはもそもそという音であったが、僕はひたすら口を動かした。森田が無言なので、バックミュージックはベトベターの粘着音だけである。ベトベターだとわからなければ、美しく艶かしいシャワーズが尻尾を気怠げに揺らしている音に聞こえなくもない。所詮は想像力に帰結するのだ。

「でもねぇ、森田」

無事にカップ焼きそばを食べ終えたので、僕は息をついて声を出す。白の発泡スチロールには、僕の唾液が汗でこびりついた僅かな粉末が残っていた。指でこそぎとってなめていると、「汚いな」森田が自分を棚に上げて言った。

「なんだ」棚上げ野郎が返事をする。

「僕にとっては、この、空から飛び降りたリーグ準優勝よりも、リーグの優勝者よりも、お前の方がずっと主役みたいなヤツだったよ」

「リーグ優勝者が誰だか知ってるのか」

「いや知らんけど」

「適当なヤツだな」

「それでもそういうこと」

「そうか。悲しいヤツだなお前も」

「他でもない僕が一番そう思っているとも」

「しかしなかなか、それはそれで、楽しいものだったんだろ」

「人のト書きをとるんじゃないよ。文学部のクセしてその程度もわからないのか。そんなだから卒業出来ないんだ」

「お前も人のことは言えないだろうが」

「森田こそ、僕のことは言えまい」

「そうだな。悲しいヤツだな、俺も」

「そうとも。どうしようもなく不毛なんだ。僕たちときたら」

「一緒にすんな」

「とりあえず五千円返せ」

「来世はデボンの跡取りに生まれ変わるからそしたら返す」

「ほざけ。そうなったら五千円と言わず五億円くらいよこせ。利子だ」

「やなこった。五千円だ」

「うるせぇ。とりあえず五千円返せよ」

「うるさいのはお前だ。ばか者」

「化け物みたいなツラしてるくせに何を言うんだか。大ばか者」

「まあ、否定はしない」

「何度だって言うさ。大ばか者。この野郎め」

「うむ」

「アホ。たわけ。えーと、バカ。まぬけ。うーん、あとは何があるかな」

「語彙力の少ないヤツだな。こっちが不安になってくるわ」

「勝手に不安になってろ。ばか」

「ばかはお前だ」

「ばか。おおばか。すごいばか」

「それしか言えないのか、お前は」

「悪いか」

「いいや」

「そうだろ」

「そうだな」

「じゃあどんどん言うとも」

「そうしとけ」

「ばか野郎め」

「うるせえ」

「そうしとけと言ったのはお前だ」

「そうだったな」

「そうだったろ」

そこで森田の声が聞こえなくなった。バケッチャは何が起こったのかもわかっていないのだろう、相変わらずのアホ面を晒して浮遊している。わかっていたとしてもこのアホ面だ、そこに大差などきっとない。「このアホ面を見ているとお前をたびたび思い出す。非常に不快だ」森田はよくそんなことをのたまった。失礼な男とはあいつを指すための言葉であるに違いない。しかしアホ面であることを否定するだけの器量が僕に無いのも、悲しいことに事実であった。

アホ面が二つ、汚いシンクの汚いベトベターモ入れるならば三つ、取り残された六畳一間はやけに広いものであるとなと僕は思った。バケッチャが浮いていて、場所を取らないことを抜きにしても、この汚い部屋は僕にとっては広すぎる。精一杯散らかしてみているのだけれど、それでも尚、僕の部屋はまだまだ広い。

やはり、世界にとっての僕など無意味で無害な存在であるのだ。こんな狭い部屋一つ持て余す僕が、世界の隅っこを少しばかり占拠したところで誰が困る道理もあるまい。そうだ、誰も困らない。誰の迷惑にもならないなれないなりやしない、僕たちとはそういう存在なのだ。所詮はエキストラ以下、誰に怒られるはずも無いというのに。

バケッチャの二つの目には欠片ほどの知性も無い。ずっと見ていると阿呆が移りそう、これ以上移る阿呆も無いかもしれぬが念のため、僕はカボチャ野郎から視線を外して携帯を見てみることにする。ツイッターでは先ほど以上にリーグ飛び降り事件がホットなトレンドで、ご丁寧に現場の写真を撮って上げている猛者もいる。僕とは違って、エネルギーが有り余っている連中なのだろう。一生かけても分かり合えないと思う。

ニュースサイトでは続報を伝えていて、被害者男性の身元が確認されたと報じられていた。代理で出席票を書いてやるなど、何度か綴った文字列を目がなぞる。予想していたよりも早かった、あいつは学生証かトレーナー免許でも持っていたのだろうか。現役の学生だと判明した時の捜査員の驚きたるや計り知れ無い。

ツイッターのアプリを閉じて、代わりにあいつのラインのトーク画面を開く。一週間前に交わしたやりとりが表示された。『シンオウ神話学概論落とした』『とれる前提で話してるのおかしい』『出席しないで単位取れたら俺が神話になれたのに』『アルセウスに謝ってろ』『アルセウスの時間の無駄』『ごもっとも』まことにくだらない会話である。

ここはひとつ、僕が気の利いた言葉でも添えてくだらなさを払拭してやろうと思ったのだが、そもそも、気の利いた言葉を思いつこうとして思いつければ苦労しまい。そうだ、思いつけるはずなどないのだ。あいつはああやって言ったけれど、そうそう出来ることでもない。やはりあいつは稀代の馬鹿だ。あんな風に無責任なことを言いやがって、だから単位も取れずに人相ばかり老けていくのだ。そうだ。そうに違いない。大体、自分だって結局出来なかったクセして。

明るく、軽快に、阿呆らしく。

大したことなど無いのだから。

笑顔でさようならを。

無茶言いなさんな。

そんなメッセージを送ってやろうと思ったのだが、あいにくの電波状況のせいで『送信出来ませんでした』というエラーメッセージが表示されただけだった。全くもって間抜けな顛末である。全くもって、僕たちらしく、虚しく、馬鹿げた、酒の肴にもならないつまらん話だ。携帯をしまったポケットは、生乾きのを履いてきたせいであろう、少しばかり湿って気持ちが悪かった。

踏場もない床を踏み歩くと、足が何かを蹴る感覚がした。麻雀牌だった。あいつに負けた分の一万円を払い渋りしていることを思い出したが、何、来世に持ち越す五千円の債権が債務に変わっただけだ、さしたる差異はない。どうせ踏み倒すつもりだったのだし。

牌を放り投げてドアを開けると、夜の熱気がまとわりついた。排気ガスの臭いが漂っている。今この時間に空いている、ゴーストポケモン用のポケモンフーズを売っている店などどこにあるというのだろうか。戻って来る頃には汗だくになっているに違いない、と思った。

マヌケ面の非常食がふわふわとついてくる。髭面の大男もあんまりだが、貧相な痩せ男の隣はそれはそれで非常食にしか見えないだろう。こいつもつくづく哀れなヤツである。

タマムシの空は面白みのない明るさをしているものだ。星もロクに見えないし、月は薄らボンヤリという明るさである。閉じた扉の向こうからは、飽きもせずに蠢くベトベターの、ぐちゃぐちゃなどという音が聞こえてきた。それはすぐに、近くを走るパトカーだか消防車だかのサイレンに掻き消されてしまったが気にはならない。湿ったジーンズはどうにも気持ちが悪く、浮かれポンチのオレンジ色は目に痛い。夏休みは、まだ、始まったばかりである。

町のベンチで横になる事一時間。

それだけの時間が、俺には必要だった。ウインディにゲロを吐かなかった事だけは、少し後悔している。

吐いちまえば良かった。ただ俺の隣で、今はのんびり欠伸をしているこいつを見ると、心底そう思う。

走っている時でさえ、俺がどれだけ止めようとも走り続けやがったし。

カイリューも、それを追って更に速度を上げるし。今は人の方を興味津々で眺めているだけで、こいつも俺の事を心配しねぇ。

畜生。俺の休日が。

はぁ。吐き気は収まったものの、気分が悪いのには変わらない。車で来れば良かったか?

いや、ボンネットが更に凹まされるのもな。面倒だな。

困った。

立ち上がって「行くぞ」と二匹に声を掛ける。

ウインディはやはり、何も罪悪感が無い顔で、俺を眺めた。何も出ねぇぞ。

隣にウインディ、後ろにカイリュー。

そんな大型二匹を連れて町を歩く俺は、流石に少し浮いている。帽子型にカットされたトリミアン。ピチュー、ピカチュー、ライチュウを連れたトレーナーはわざとそうしているのではないかと不安に思う。ぼげーっとしたコダックを抱きかかえて歩いているトレーナーは、重たそうなビニール袋を両腕に更に引っ提げて、けれど満足した顔で歩いている。

俺も、浮いているとは言えその程度に見られていると良いのだが。ただ、カイリューが野生だとまでは、誰も分からないだろう。

今日は何をするの? と言うような目つきでウインディが俺の方を見て来る。

「さぁな」

と俺ははぐらかした。俺も、どこに行けば良いのか、良く分かってない。警察? 市役所? それとも?

お堅い場所じゃ、返って面倒な事になりそうだし。

「保険、かぁ」

呟いて、頭に浮かぶものは、強力なボール。勿論手には入らないが、マスターボールを投げれば……、掴んで返されそうだな。

次に浮かんだのは、荒っぽい手口。麻酔銃……、んなもん同じく手に入らないわ。

それに刺さっても、効くかぁ?

効くとしても、あの巨体じゃあかなり時間掛かりそうだし。

はぁ。

そもそも、万が一、何て事考える必要があるかと思う。その万が一が起こった時、被害が悲惨を越える程になるが。

ボールに入ってくれない。入らせる事も出来ない。

参った、なぁ。

道中、コイキング焼きが売られていたので、二匹にも買って、俺も食う。

ウインディの上に座って、ぼうっと考える。どうすれば、良いかな。目の前で、バクフーンが怒りの形相で走り去って行くのが見えた。

車より速かった。それでいて通行人の間を見事にすり抜けたりして、どこかへ向っていた。

「お前も怒ったら、あんな風になるのか?」

カイリューは口に付いたあんこを小さな指で拭って舐めとりながら、首を傾げるだけだった。

言葉さえも通じないし。放ってその万が一が起こらないようにするしかないのかもしれない。

ぶらぶらと歩き、どこにも寄る事も無く、気付いたら町の外れに出ていた。

でかいポケモン二匹を連れた俺を見て、小さな野生ポケモン達が逃げて行く。

そんな中、ばりぼり、と何かを食う音が聞こえた。

うん? 何が残っているんだろう。そう思って、その音の方へ近付いてみる。

ココドラだった。打ち捨てられた配管を夢中で食べていて、近付いても俺の方に気付いてなかった。

……頑丈、がむしゃら。

そしてウインディの神速。

これで良いか。ウインディ以外のポケモンを今まで持ってなかった俺だが、それは単に俺がポケモントレーナーではなかったからだ。集める趣味も無いし、そんなに愛情を沢山ばらまけるような人間でも無い。

「でもまあ、三匹位までなら、な」

大した事は無い。

ウインディは俺がココドラを捕まえるのに驚いたように見た。

「こいつがいりゃ、カイリューが万が一暴れた時、役に立つんだよ」

その為だけにこいつをゲットするのは、少し憚れるが、まあ、特別好きなポケモンではないが、嫌いじゃない。

今更、ん? と振り返ったココドラに、モンスターボールを投げると簡単に入った。

さて、がむしゃらの技マシン、この町で手に入るか。

それだけが問題だな。ボールから出して、持ち上げようとして、その小さな体の割りにとんでもなく重い事に気付く。

「んん、んぐぅ」

ぎりぎり、持ち上がる。普通の成人男性位の重さはありそうだ。暴れられて、すぐに落としてしまった。

ふん、と鼻息を鳴らしてまた配管を食べ始める。

カイリューが配管ごと持ち上げて、少し重そうにしながらも、抱き抱えた。

ココドラは抱き抱えられても全く恐れていなかった。

「お前とは大違いだな」

そう言うと、ウインディはちょっとふて腐れた。

「さて、昼飯でも食うか」

ポケモンも入れる場所。そう言う場所だとちょっと値段が高くなったりするが、その程度の金なら十二分にあった。

そして、それから技マシンを買おう。

安くて一万円、高くても二万円で、大体終わるだろう。

町中へ戻る事にした。

ウインディは、飯と聞いて、すぐに態度を変えて俺を急かしてきた。

本当に、現金というか何というか。

まあ、そこがこいつの良い所でもある。

体調もそこそこ治って来ていた。

眠れない夜というのはいつでも嫌なものだ。

普段は全く気にならないようなベッドバットの微妙な固さ、体の下のスプリングの微かなきしみ、空調機の低く唸る音、そういったもの全てがいたずらに体のどこかの神経を逆側に撫でていくような小さないらつきが始終襲ってくる。

ベッドライトの橙色の灯りだけが、太陽の一欠片を閉じ込めたようにこの無機質な部屋を細やかに照らしている。それも消してしまおうかと思ったが、視界が黒一色になると他の感覚が余計に研ぎ澄まされてしまうような思いに囚われて、腕をそちらへ動かすこともできなかった。布団とベッドの間にある右腕の感覚に気づけば、これもまた神経を無意味に逆立てていくので、いっそ宙に浮かんで全ての感覚、全ての余計な考えから解き放たれたまっさらな状態で眠りたい、という馬鹿げた希望が俺の頭に浮かんだ。強力なエスパーポケモンがいればそんな空想もあるいは現実になるのかもしれないが、あいにくと俺の手持ちに超能力が使えるポケモンはいない。

灯りを消すことができない理由はもうひとつあった。放たれた橙色がいくらも進まないうちにその色を失い、やがてベッドから落ちて闇に溶けてしまう、そのギリギリの距離から静かに耳に届く二匹分の寝息。彼らは灯りのない夜を嫌がった。タマゴを授かってからは特にそうだった。鳥は夜目のきかない夜を嫌うというが、飛べない翼しか持たない身の彼らにも、立派に鳥ポケモンとしての血が流れているのだ。壁に向き、寝返りをうつことすら億劫なこの身では確認できないが、きっとその二匹は今夜も、自分たちのー正確には、自分たちのものだと思っているタマゴに両側からぴたりとくっついて、ひとかたまりの小山のようになって眠っているのだろう。タマゴを貰い受けたあの日から彼らはずっとそうしているのだ。昼は俺が持ち歩くタマゴが何かの拍子に割れたりしないかどうか、ずっと足元から見張られている。休憩、食事、それからこうして寝るときなどの、俺の手からタマゴが離れる時は、タマゴがフリーになった瞬間、赤いのと青いのの両方がすっ飛んできて、ひしと抱きかかえて離れない。どちらかがボールに入ることすら頑なに拒否し続けて、ずっと一日中タマゴのことばかりを気にかけ続けているのだ。

「ほんとの親でもないのにー」

その言葉はただのため息となって俺の口から小さく漏れた。罪のない安らかな二匹分の寝息をこんな残酷な言葉で途切れさせたくはなかった。規則正しくすうすうと空気が揺らぐ音が俺の神経に触らないのは、無機質なスプリングや空調機なんかと違って、生きているものが立てる音だからかもしれない。ただ、その音は俺のもっと深い所―俺の心を静かに責めたてていた。もちろん無邪気に眠っているだけの二匹にはそんなつもりは毛頭ないだろう。ただ俺の心に後ろ暗いところがあるからこそ、こんな穏やかで優しいだけの寝息にすら怯えなければならないのだ。

俺のポケモン、アチャモとポッチャマ。俺は彼らにとんでもない嘘をついている。

彼らが自らの命を削り、心を砕くようにして慈しんでいるタマゴ。

あのタマゴは、彼らのものではない。別のトレーナーの育てていた、バシャーモとエンペルトのペアから見つかったタマゴを譲り受けたものだ。

***

現メンバーの中で一番新参であるアチャモが俺を育て屋まで引っ張ってきたのは、朝のトレーニングを終えて木陰で少し遅い朝食をとっていた時の事だった。彼はふと食器から顔を上げて、くるりと向きを変えたかと思うと、いきなり一目散に走りだしたのだ。慌てて後から駈け出した俺が追いかけっこの果てに見たものは、アチャモが見えない翼を得たように大きく跳躍し、育て屋の柵を飛び越えるところだった。一瞬たじろいだ俺はすぐに気を取り直し、早く戻れと怒鳴ろうとしたが、俺の声が喉から出るより先にもう一匹が足元から柵に飛びついたのには完全に面食らい、言葉も失ってしまった。

そいつは俺の最初のポケモンで、交換でやって来た新メンバーのアチャモを特別気にかけていたのは知っていた。アチャモがそいつに懐いていたのもよく知っていた。そいつは俺のピチューがタマゴから孵るところにも立ち会っていたはずだし、そのタマゴを見つけたライチュウとは何やら最近よく話し込んでいた。だから、何とかして柵の中に潜り込もうと、ぺたんこに伏せてもがいているそいつと、柵の内側から必死に声をかけて励ましている様子のアチャモが何を望んでいるのかなんてのは、誰に聞かなくても分かった。

自分のポケモン達がここまでしているのを見れば、大抵のトレーナーは喜んで、一も二もなく育て屋のドアを叩くだろう。だが、俺はそれを実行するまでにいくらかの時間と思考の逡巡を要した。

俺の最初のポケモンであるポッチャマも、新参のアチャモも、どちらもオス同士なのだから。

ポケモンのオス同士、メス同士を育て屋に預けてタマゴが見つかった事例はこれまで確認されていない。こんなのはポケモン研究者のみならず、その辺のポケモントレーナーでも鼻で笑うくらいの常識だ。シゼンのセツリがどうとか、セイブツガクテキにどうとか、そういう尤もらしい言葉で否定される「当たり前」のことだ。

「だって、オス同士でどうやって『ヤル』んだよ?」

そんな下品な言葉を吐きながら、腹を抱えて笑うようなトレーナーだっているだろう。厳密にはタマゴはそうやって生まれてくるものでは無いらしいのだが、俺も詳しくは知らないし、知識があったところでこういう種類のトレーナーに通じる話ではない。

騒ぎを聞きつけてやって来た育て屋の老夫婦に「いたずらでポケモンが入ってしまいました、すみません」と平謝りし、両脇に大暴れする赤と青の小鳥を抱えて逃げ出した俺は、彼らの入ったモンスターボールを両の手に握り、交互に見つめながらそういうことを考えていた。

彼らが俺の目の前で繰り広げた光景。セイブツガクテキにありえないこと。それならアチャモは柵に入ってこようとするポッチャマを蹴り飛ばすのが正しかったのだろうか?

ぐるぐると色々な考えが巡った挙句に、俺がたどり着いた答えは「とりあえず二匹を育て屋に預けて、タマゴが見つからないことを知って諦めてもらう」というものだった。

育て屋の庭に勇んで駆け出していく二匹の背を見送りながら、俺が育て屋の受付をしているおばあさんに言った最初の言葉は確か、オス同士ですけど良かったんでしょうか、みたいな台詞だったと思う。本当はこういう台詞を、育て屋の側から言われるものだと思っていた俺は、手続きの間そうしたことを全く一言も確認されなかったので、思わず自分のほうから切り出してしまったのだ。

ためらい気味の俺の言葉におばあさんは全く動じず、穏やかな笑みをたたえたままで

「ええ、全然問題ありゃしませんよ。時々おります、ああいう子たち」

と、その顔通りの柔和な口調で返してくれたのだった。その言葉に俺がどれだけ安心できたかなんて、とても言い尽くすことはできない。

おばあさんの言うには、同じ性別同士―というか、これまでタマゴが見つかったことのない組み合わせで育て屋に預けられるポケモンはたまにいて、いつも一緒でいないと不安になってしまうペアや、よく一緒に特訓をしているようなペアが来たりもするのだそうだ。それからやはり、単純に好き同士で一緒にいたいペアも。

そういうペアの話になるとどうしても俺は次の言葉を切りださざるを得なくなる。即ち、もしもそういうペアがタマゴを欲しがった場合はどうすればいいのかと。もしかしたら俺のポケモン達は、そうなのかもしれない、と。

それまでずっと陽だまりのような笑顔を浮かべていたおばあさんの顔が、俺の質問の後、不意に真顔になってしまったのを見て、俺は瞬時に酷い後悔に苛まれた。この優しいひとを困らせてしまったこと、おかしな質問をしてしまったこと。やっぱり俺のポケモン達は変だったんだ。俺はすぐにでも庭のポケモン達を引き取って逃げ出したくなった。自分が最初にそうしたように。

でも、すぐに先ほどまでの笑顔を取り戻したおばあさんが発した言葉は、立ち上がろうとする俺を椅子に押しとどめた。

「そういうポケモンにタマゴを授けることも、うちではしていますよ。でもまぁ…2,3日様子を見てからの、最後の手段のようなものだと思っといてください」

2,3日待つというのは、タマゴが見つからないはずのペアのポケモン達が本当にタマゴを欲しがっているか見定めるため。その間トレーナーに「最後の手段」について考えてもらって、改めて意思を確認するため。そして、万が一にもタマゴが見つかる可能性を考慮しての事だった。

俺は2日目の夜に育て屋へ向かった。夜ならば二匹は眠っているだろうと考えたからだ。あまり彼らに話を聞かれたくはなかったし、人間だけで話をしたかった。

育て屋の入り口で俺を待っていてくれた小柄なおじいさんは、やっぱり優しそうな顔で、お地蔵さんを思わせる雰囲気の人だった。

「二匹の様子はどうですか」

「そうだのう、ちょっと庭を見てくれりゃあわかるが…一日中走り回っとる。タマゴを探してな」

俺はちらと庭を見やった。庭の中までは暗くてよくわからないが、柵の外側に土が撒かれたように落ちている。それを一瞥しただけで大体のことは察することができた。

「初めはお互い全く一緒におらんもんだから、あまり仲が良くないのかと思っとったが、ありゃ手分けして探しとるんだな。夜になると疲れて二匹で並んでぼーっとしとるんじゃ」

「そうなんですか…」

視界の隅、柵の向こう側で、ちらと何かが動いた気がした。俺はそれを気にしないようにした。

「タマゴは…見つかってないですよね、やっぱり」

「そうじゃのう」

一言で俺の僅かな希望は打ち砕かれてしまった。もしもシゼンのセツリとやらを吹き飛ばすような奇跡の一つでも起きて「彼ら」のタマゴが見つかっていれば、平和に事が済んでいたのだ。だがそれは起こらなかった。即ち俺は決断しなければならない。最後の手段を使うか、使わないか。

最初から俺の答えは決まっていた、はずだった。元々「タマゴが見つからないことを彼らに分かってもらい、諦めてもらう」のが育て屋に二匹を預けた理由なのだから。

だが、そんな俺の耳を突然、二匹の叫びが貫いた。

「どうしたんだ、お前たち?」

慌てて柵に駆け寄って声をかけても、返ってくるのはメチャクチャに笛を吹き鳴らすような鳴き声ばかり。ポケモンの言葉が分かるわけでもないのだが、喉が裂けんばかりに声を上げ、千切れんばかりに羽をばたつかせて俺に訴えたいことが今こいつらに何かあるとすれば、それは一つだけだろう。俺は何も言えずにただ二匹の頭を軽く撫でると、おじいさんの元へ戻っていった。選択肢の一つは彼らの声の前に儚く消えてしまった。そうするとどうしても俺は、もう一つの選択肢を選ばざるを得なかった。

「―この育て屋では、トレーナーの方が育てられないと言われたタマゴを預かって保管しとります。そうしたタマゴを、タマゴが見つからないペアのポケモン達に授けて、そのペアのタマゴとして育ててもらうこともできます。ただ、人のタマゴを貰うということで少し考えたいトレーナーさんもおるでしょうから、最後の手段ということになっとります」

脳裏におばあさんの言葉が蘇る。この選択肢を使うということは、自分のポケモンに嘘をつくということだ。もちろん自分たちが自然のやり方で繁殖することができないことはポケモンたちにもわかっているだろう。だが、タマゴが「生まれる」のでなく「見つかる」ものである以上、この庭で自分たちが見つけたタマゴは紛れも無く「自分たち」のタマゴなのだ。

例えそれが、元は他のペアのタマゴだったとしても。例えそれが、他のトレーナーから「いらない」と言われたタマゴだったとしても。

「…おじいさん。あいつらに、あのタマゴを渡してやってください。置いてるところを見られないように」

「それで、ええんじゃな」

「はい。あいつら見てると、なんだか不憫で。本当はあいつらのじゃなくても、このまま見つからないままよりはずっといいかなって…」

「ええよ、ええよ、それでええ」

おじいさんは俺の背中を労るようにポンポンと優しく叩きながら、

「全部『運び手』さんの思し召しだからの」

と、不思議なことを言った。

「何ですか、その『運び手』さんって」

俺が聞くとおじいさんはにっこり笑って

「運び手さんは運び手さんじゃよ。タマゴを運んでくるから運び手さん。それだけじゃよ」

とだけ言い、それ以上は何も言わなかったのだった。

***

そんなわけで俺のアチャモとポッチャマがタマゴを貰い受けたのが4日ほど前になる。この一週間で俺は一生分の頭を使ったような気がして、もう何も考えたくなかった。だが俺の後ろにいる二匹と、そいつらに挟まれているタマゴがそれを許さない。

俺はあいつらにとんでもない嘘をついている。その罪の意識が俺を眠らせない。

だが、タマゴを受け取らずにあのまま連れ戻したとして、それが正解だったのか?

わからない。

わからないまま俺はすっかり考え疲れ、いつしか何も聞こえない眠りについていた。

朝の日差しが俺の目を突き刺し、それに呼応するように頭がズキンと痛んだ。俺は咄嗟に帽子を深めに被り、情けなさに小さくうなり声を漏らした。部屋を片付け、ポケモンセンターを出ても抜けない体の怠さ。頭痛薬を喉に流し込んでも全く引かない頭痛。結局眠りにつくこと自体はできたが、全く眠ったという気がしなかった。俺の足元をうろちょろする赤と青の小鳥も、時折ふらついては首をぶんぶん振って疲れを吹き飛ばそうとしている。出発の前にポケモンセンターで診てもらってはいるが、元々ボールにすらろくに入らず寝ている間も気を張り続けているものが、そうそうすぐに回復するものでもない。

俺の手の中のタマゴは今朝方から時折小さく左右に揺れ動くようになった。このタマゴというのはなんとも不思議な物体で、掌で撫でてみるとすべすべと硬いが、爪を突き立ててもコツリとも言わず、石やコンクリートにそうした時のような、反発する硬質な感覚もない。むしろ指が爪先からタマゴの中に、つぷりと入ってしまいそうだ。恐ろしいのでやろうとも思わないが。

ぴょこっとタマゴが動くのを見たポッチャマが目を真ん丸にしてアチャモに知らせる。アチャモはヘタっていたトサカをピンと立て、俺の周りをそわそわとうろつきだした。

「あんまり寄ると蹴飛ばしちまうぞ」

ぴょこん。俺の言葉に呼応するようにタマゴが揺れる。それを目の当たりにしたアチャモは甲高い歓喜の叫びをあげながら何度も何度も飛び跳ねた。こいつに普通の鳥ポケモンのような翼があったら喜びのあまり宇宙までぶっ飛んでいただろう。

喜びのだいばくはつが一段落して、ちゃもちゃも、ちゃまちゃまと引っ切り無しに何やら嬉しそうに話している二匹を見やりながら、俺は複雑な思いに囚われていた。

タマゴが揺れる、ということは、そろそろ孵化が近くなった、ということだ。生まれてくるポケモンは恐らくポッチャマだろう。育て屋で聞いた話だと、このタマゴはオスのバシャーモとメスのエンペルトのペアから見つかったタマゴであるからだ。ポケモンの顔なんて人間からはほとんど見分けがつかないが、それでも自分のポケモンの顔くらいなら見分けはつく。ポケモン同士なら尚更だろう。もし、俺のポッチャマと全然違った容姿、全く異なった雰囲気のポッチャマが生まれてきたら、あいつらはどう思うんだろう。俺は何と言えばいいだろう。

かと言って、今からあいつらに全てを説明するか?人間の言葉で、人間の事情を、ポケモンの彼らにどう分かってもらえばいいのだろう。喜びと期待にあふれている彼らの顔を、俺の言葉で悲しみの色に塗り替えてしまったら?

朝からの頭痛が俺の頭を余計に暗く押し付けて、視界が足元の方へ向かう。腕の中のタマゴは、石のように重かった。

***

「はあ…疲れた。ちょっと休憩な。昼飯にしよう」

そう言って木陰に座り込む俺を、待ってましたとばかりに二匹の小鳥が取り囲む。お目当てのものをそっと彼らの前に置いてやれば、彼らは歓声を上げてそれに飛びつき、撫でてやったり声をかけてやったりしていた。

今日ここまででしたことといえば、何てこともない、ズイタウンの近くの遺跡まで歩いて戻ってきただけだ。なにか見たかったものがあるわけでもないし、用事があったわけでもない。

元々俺は気ままなポケモントレーナーだ。ムクホークに乗って行きたい街に行き、バトルがしたければその辺の血の気の多いトレーナーとバトルをし、このポケモン育てたら楽しそうだな、と思えばぶらりと捕まえに行く。ピチューのタマゴを孵したのも、アンコールを覚えたライチュウをバトルで使うと面白い、とトレーナー仲間から聞いたからである。

そんな俺がズイタウンの周辺で何日も、バトルをすることもポケモンを育てることも、ほとんど何もせずただ留まっている。それは自分がこれからどうすべきか、道を見失っていることの証明でもあった。ただ残された時間はそう多くない。このタマゴが孵るまでには、俺は決めなければならない。俺のついた嘘にどう始末をつけるべきか。

残りのポケモン達もボールから出して、並べたステンレスの食器にポケモンフードをザラザラと開けていく。それからコンビニで適当に買ったカレーパンとミネラルウォーターをリュックから出した。もちろんこれは自分用だ。

いただきます。俺の言葉でみんな一斉にそれぞれのやり方で食事にとりかかる。ピチューはライチュウの手から食べさせてもらうのが好きだし、ムクホークは食べている間も何度も顔を上げて警戒を怠らない。アチャモとポッチャマはお互いのフードを交換しあっている。そしてもちろん二匹の間にはタマゴが鎮座している。

食事を終えて思い思いに安らぐ時間が来ると、ライチュウがアチャモとポッチャマのところへやって来て、そっとタマゴを抱き上げた。そしてピチューがタマゴだった時によくそうしていたように、両手でぎゅっと抱きしめて愛しげに頬をすり寄せた。二匹の小鳥たちが見守る中、彼女はしばらくじっとそうしていた。

やがてピチューが彼女の足元で小さく跳ねて何かを主張する。にわかに小鳥たちの警戒が強まった。心配そうにオロオロするポッチャマと、しきりに何かを訴えるアチャモ。ライチュウはタマゴを持ったまましばらく何か考えたようだが、やがてそっとタマゴをピチューの目の前に置いた。ピチューは弾かれたようにタマゴに飛びつく。自分と同じくらいの大きさのタマゴに、ピチューは体いっぱいに抱きついて、「ちゃあ」と幸せそうに一言鳴いた。

よく見ればその小さな体にはライチュウのミトンのような手がかかっていて、その尻尾の先の稲妻は地面にしっかりと張り付けられていた。恐らくポッチャマたちはピチューの不安定な電撃がタマゴに影響をあたえることを心配していたのだろう。そしてライチュウはそれを察したのだ。

ムクホークはどうしたのかと思えば、皆がタマゴの元に集っている、その側の木の上で、やっぱり何か恐ろしいことが起きないか、野生のポケモンが襲ってこないかと見張っているのだった。

皆、タマゴがやってきたことを喜んでいた。皆、タマゴからポケモンが無事に孵るのを待ち望んでいた。その光景を見ていると、俺は、俺の頭の中に立ち込めている重苦しい霧が、幾ばくか晴れていくような気がした。セイブツガクテキに云々、といった言葉がいつからか自分の頭からなくなっていたことにも気がついた。自分のポケモンに嘘をついている、という罪悪感に全ての考えが押しつぶされていたからかもしれないが、その重みが幾分取り払われて生まれた隙間に、もうそうした類の言葉が入る余地はなかったのだ。もちろん普通に生きていたら一生出会わなかったかもしれないし、お互い野生で生きていたらペアになんかならなかったかもしれない。だがそれが何だ。俺のポケモン達はアチャモとポッチャマのオス同士の間にやって来たタマゴを喜んでくれているぞ、このやろう!俺は誰にともなくそう叫んで走り出したいような気持ちになっていた。

だが、気持ちが軽くなったとはいえ、俺が俺のポケモンに嘘をついている、というのは、紛れも無い事実なのだ。だが俺は、もう弱音を吐いて逃げ出す気にはならなかった。

***

お腹いっぱいになって木陰で眠っているポケモン達を、俺はそっとモンスターボールに回収していく。タマゴを受け取ってから一度たりともボールに戻らなかったアチャモとポッチャマにも、心の中で謝りながらその体をボールに収めさせてもらった。ばさりと音を立てて俺の前に舞い降りてきたムクホークを最後に回収すると、俺はタマゴを拾って歩き出した。

後で聞くと、育て屋のおばあさんは、俺がタマゴを返しに来たのだと思ったらしい。

だからタマゴを抱えた俺が育て屋のドアから顔をのぞかせた時、戸惑ったような顔をさせてしまったのだろう。思えば、受け取らなければよかったかもしれないと迷いはしても、一度貰ったタマゴを手放す気など最初から俺にはなかったように思う。

俺が育て屋に戻ってきた理由はこうだった。

「すみません、このタマゴの本当の親…バシャーモとエンペルトのことが分かる、写真か何かがありませんか」

ほとんどダメ元で聞いた質問だった。タマゴは保管していても写真まで保管しているかわからないし、トレーナーがそんなもの提供しているかも不明だ。それにそういう写真がもしあったとしても、そんな個人情報に関わりそうなものをほぼ無関係の俺にホイホイと渡してくれるようなものでもないだろう。写真がなければ少しの情報でも良かった。二匹がどんなポケモンで、トレーナーはどんな人だったか、とか。

だが、おばあさんの答えは思いもよらないものだった。

「写真はありゃしませんけどね。タマゴを引き取った方が連絡を取りたいと言われた時にどうするか、はトレーナーさんの方で決めてもらっとります。このタマゴの元々のトレーナーさんは確か、連絡してええと言われたはずですよ。あぁ書類があった。うん、連絡してええと書いてある。連絡、取りましょうか」

俺は「ぜひ」とも「結構です」とも言いかねて、「あ、あぁ…」なんて返事にならない返事をしてしまった。頭の中はグルグルと回っていた。まさかこんな展開になろうとは。俺はただ写真の一枚でも貰えれば、生まれたポッチャマと、アチャモたちのペアが落ち着いた頃にその写真を見せてゆっくり本当の話をしよう、と思っていただけなのに。

「どうしましょうか」

おばあさんは畳み掛けるように質問をしてくる。ええい、乗りかかった船だ。

「お願い、します」

絞りだすように返事をした。心臓は跳ねるように鼓動をうち、タマゴはぴょこ、ぴょこと、それに合わせるように腕の中で揺れた。

***

ポケモンセンターの前で小さなベンチに座り、タマゴを抱いて、茜色の空を忙しく横切る雲を見上げている俺は、傍から見ればのんびり休んでいるようにでも見えるだろう。しかし本当はこうして動くものを見続けていないと緊張で気がおかしくなりそうなのだった。

この日まで、このタマゴの本当の、というか元々のトレーナーのことは、ほとんど無意識的に考えないようにしていた。せっかく見つかったタマゴを「いらない」と言うようなトレーナーなのだからきっと碌でもないやつなのだろう、と勝手に決めつけて、そのまま考えるのを放棄したのだ。だからその、意識の向こうに追いやった存在が実態を持って今から自分に会いに来る、というだけで、俺は叫びたくなった。さっき育て屋に行ったときの勇気はどこへやらだ。だって一体何を話せばいい?「あなたの捨てたタマゴを私が請け負って育てることにしました」に続く会話なんて、どう転んでも楽しい話にはなりそうもない。

空の色が濃く暗くなりだした頃、一際大きな影が雲の下を横切った。向きを変えたその影はどんどん大きくなっていく。こちらへ向かってくる。ああ、あれが、そうなのだ。

影は竜の形になり、やがて赤い色をまとい、最後にリザードンの姿になって俺の隣に舞い降りた。そしてその背からひょいと飛び降りたのは、小柄な女の子だった。

「カスガ、といいます。タマゴを引き取っていただき、本当にありがとうございます」

何も言えないでいる俺に、その子は丁寧に頭を下げた。リザードンも横で神妙に目を閉じている。声と背格好だけから判断すると多分俺よりも年下で、中学に通っていてもおかしくないくらいに見えるが、傍らにいるリザードンは、パッと見ただけでも感嘆するような堂々とした体躯をしていた。きっとトレーナーとしての腕が相当に高いのだろう。

「どうしても今、水ポケモンは育てることができなくて。だから育て屋さんにお返ししたんです」

「育てられない?」

「はい。今、私、炎タイプのポケモンを育てる修行をオーバさんのところでしていて」

「オーバ…さん!?」

俺は面食らった。オーバさんといえば四天王の一角じゃないか。じゃあこの子は本当に実力のあるトレーナーなのだ。そんなトレーナーが目の前にいることが信じられなかった。これまで俺がバトルしたりつるんだりしてきたトレーナーは、本当にただの趣味でトレーナーをやっていたり、遊ぶのや旅が好きだったりするだけの奴らだったからだ。

カスガさんは続ける。

「デンジさんと勝負して勝った後、私の育てたリザードンの力量を買われてオーバさんの元で修行させてもらえることになったんです。それで今、炎ポケモンを育ててるんですけど、私のバシャーモが、エンペルトとじゃないと修行にならないって…あ、エンペルトって私の最初のポケモンなんですけど、オーバさんのとこに連れて来られなくて、その」

「それで育て屋に預けたら、タマゴが見つかってしまったと」

わたわたしてしまうカスガさんに、俺は助け舟を出す

「そういうことです。あそこなら二匹だけで他の炎ポケモンに邪魔とかしないで修行できるなって思っちゃったんです。軽率でした。里親も探したんですけど結局ダメで…すみません」

カスガさんは再び頭を下げた。俺は慌てて両手を振って、君が謝ることじゃない、と返した。タマゴの元々の持ち主として名乗りでて出会ってくれたこと、そしてタマゴを預けるに至った経緯をきちんと話してくれたこと、それで充分だった。そもそも「あ、このタマゴいりません」とゴミでも捨てるように言えるようなトレーナーだったら、名乗り出ることすらしなかったろう。

「わかりました。君のタマゴは俺が責任を持って育てるから、安心してください」

「ありがとうございます!」

こう会話を締めくくることができて、俺は心からほっとした。

それからは、あれやこれやの雑談に話が弾んだ。

「デンジさんに勝つってことはバッジ今何個?」

「あ、7つです。8つ目行く前にオーバさんに取られちゃいました。あははっ」

「えー!マジで、すげぇな…見せて見せて」

と、ぴかぴかのバッジがずらりと並ぶバッジケースを見せてもらったり。

「私の…っていうかもう貴方のタマゴですね、今誰が面倒見てるんですか?」

「アチャモとポッチャマ。どっちもオス。今ちょっと寝てるから起こせないけど」

「えー!!マジで?凄い!超凄いです!」

と、何故か超ハイテンションで食いつかれたり。

そんなこんなで俺達は仲良くなり、最後には連絡先の交換をして、それからバシャーモとエンペルトの写真も撮らせてもらった。二匹ともやはり、惚れ惚れするような無駄のない体つきをしていて、俺は必要以上に熱心に写真を撮ってしまい、カスガさんに笑われてしまった。

そして俺達は、タマゴが孵ったらまた出会う約束をして、小さなプレゼントを貰って、別れた。

***

―夜。ポケモンセンターの一室にて。

ピチューはライチュウの腕に抱かれてその時を待っていた。ムクホークは油断なく目を光らせ、静かにその時を待っていた。

アチャモとポッチャマはその側に寄り、交互に声をかけ、時折外側から軽くその殻をつついてやる。ヒビの入ったタマゴの中からは少し高めのポッチャマらしき鳴き声が返ってきた。

俺は、時折鞄の内ポケットの奥底にしまったバシャーモとエンペルトの写真を見ながら、そしてスマホのアルバムに残されたカスガさんの笑顔を見ながら、育て屋のおじいさんと話したことを思い出していた。

「運び手」の話だ。俺は結局それが何なのか分からず、カスガさんと会った帰りにその話をおじいさんとして来たのだ。

「―わしらはな、わしらの知らんうちにタマゴを運んでくる「何か」がおると思っとる。それを『運び手』さんと呼んでおるんじゃ」

そこでおじいさんは俺の方を見て、目をキラっと光らせると、

「時として『運び手』は人がその役目をやることもある。だがの、結局は人がそのタマゴを運ぶ役目を仰せつかることも、タマゴを通して人と人が結びつくことも、『運び手』さんの思し召しなんだとわしは思うとるよ」

と言って、また俺の背中をポンポンと叩いたのだった。

タマゴは大きく傾いで、また反対に揺れ戻る。二匹の小鳥の歓声が響く。

俺はカスガさんがくれたプレゼントをそっと握りしめて、その時を待つ。

この世界のこの場所にこのタマゴを運んでくれたもう一人の人ともう二匹のポケモン。離れていても俺達が繋がっている証、空にかかる橋の色、虹の色のリボンを右手に。虹の向こう側にいる、素敵な友達の物語を胸に。

ライチュウが微笑み、ピチューがぱちぱちと小さな光を飛ばし、ムクホークも密かに目を細める。

アチャモは何度も跳ねながら、ポッチャマは小さく体を震わせながら、皆がその時を待っていた。

その一瞬、部屋は百万個のフラッシュを炊いたように眩しくなった。太陽が生まれたようだった。

そしてその次の瞬間には、誰もがこの言葉を胸に、その光の生まれた場所に小さく座る、青い小鳥の元へ駆け寄っていった。

「おめでとう、ようこそ!!」

そのポッチャマは、白いペンキが剥げかかった木の柵にもたれて、夕焼け空をじっと見上げていました。

昼間はあんまり眩しくて目を向けることもできないのに、こうして夕方になると太陽は少しだけ光をおさえて、その本当の姿を少しだけ地球の生き物たちに見せてくれます。白い雲が通りかかって溶けかけたアイスクリームのようになった、白くて真ん丸なその星を見ているポッチャマの目は、なんだか寂しそうでした。

ポッチャマは大きく伸びをすると、背中を柵につけたまま、ぺたりと座り込み、大きくため息をつきました。ポッチャマの見ている先には、彼の背丈ほどの花畑が植わっていましたが、その花畑はよく見れば、あちこち踏み倒されていたり、掘り返されていたりして、ずいぶんひどい有り様でした。さらにもっとよく見てみると、柵の内側の地面には足あとだらけ。綺麗な水がはってあったらしい小さな池の水は半分くらいになっています。緑の芝生がしきつめられていたらしい場所はほとんど茶色くなってしまって、足あとがついていない地面がほとんどないほどでした。

たくさんの足あとは、どうやら二匹のポケモンによってつけられたものでした。ひとつは小枝をあちこちに落としたような形で、もうひとつは大きな葉っぱを丁寧に押し付けたような形をしています。葉っぱのような足あとの主はもちろん、このポッチャマ。そして、小枝のような足あとの主のもう一匹は、ポッチャマのいる柵のちょうど斜め向かいの、小さな花をつけた木の影から黄色いトサカをのぞかせて、疲れた様子のポッチャマを見つけると嬉しそうに駆け寄っていきました。ポッチャマも座ったまま、そのポケモンに小さな羽を振って迎えます。ポッチャマの横にちょこんと座ったそのポケモンは、アチャモの男の子でした。

「ねえ、今日は見つかった?」

「ううん、今日もダメだった…」

「そっか…ボクもだよ…」

二匹はささやくような声で何かを確かめ合うと、お互いの答えを聞いて、同時にため息をつきました。アチャモのトサカが元気のなくなったナゾノクサのようにへたりと倒れ、それを見たポッチャマは悲しそうにうつむきました。

二匹は隣り合ってくっついて、柵にもたれて座っています。時々柵の外側にある真っ直ぐな道を通る人間やポケモンが、珍しそうに二匹をちらっと見たりしながら忙しげに通り過ぎていきます。

ポッチャマは外のことなんか気にならず、ただアチャモのしっかりした足をじっと見つめていました。この柵に囲まれた小さな庭でも、ポッチャマの足では端から端まで行くのによちよち歩きで500歩くらいかかります。アチャモの足ならその半分もいらないで、あっという間に一周回って戻ってこられるでしょう。四本の強い爪がついた足は、どこまでだって走っていけそうで、いつでもポッチャマの憧れでした。

「僕もそういう足が良かったな」

ポッチャマが悲しげに言います。するとアチャモはすぐさま

「ボクはね、キミの羽のがうらやましいよ」

と返事をしました。ポッチャマはそれを聞いてどこかホッとしたような顔をします。きっとこのやりとりは、二匹の間で何度もくり返されてきたのでしょう。

「でも僕の羽、飛べないじゃないか」

「キミのは飛ぶんじゃなくて泳ぐ時の羽でしょう?ボクちっとも泳げないから、泳ぐってどんな感じかなって思うし、キミは泳げてすごいなって思う」

アチャモは早口で、一生懸命ポッチャマを励まします。ポッチャマはその間にアチャモへの励ましの言葉を考えていたようで、アチャモの言葉が終わるのを待つように、こう返しました。

「…ありがとう。僕も君みたいに思いっきり走ってみたらどんなに楽しいだろうって、よく思うよ」

「走るの気持ちいいよ!ビュンビュンって!まわり全部見えなくなるの、すごいよ!」

アチャモはトサカをピンと立て、肩のまわりの可愛い小さな羽をふわあっと膨らませて一息に答えました。アチャモのその様子を見たポッチャマは本当に嬉しそうな顔で、ほうっと息を吐きました。

「…もしも…もしも、さ」

少しの沈黙の後、アチャモがためらいがちにポッチャマに話しかけます。

「ボクとキミのタマゴが見つかったとして、ボクの足とキミの羽がついてたら、最高だよね?」

少し震える声でそう言ったアチャモの瞳は、木々の間に落ちる夕陽の最後の光を受けて、湖のように輝いていました。

その輝きを受けたポッチャマは、かなしばりにかかったようにしばらくアチャモを見つめていましたが、やがてゆっくりまばたきをしながらうなずいて、

「うん、きっとどこにでも行けるポケモンになるね」

と、返事をしたのでした。

***

―「本当になんにもしないでも、タマゴがいきなり見つかるの?」

「ええ、なあんにもしないでいいの」

それは二匹がここにやって来る少し前のことでした。人間のご主人や他のポケモン達と一緒に夕食をとっていたポッチャマは、一緒に旅をしている仲間で一匹だけタマゴを見つけたことがあるポケモンであるライチュウに、何度も何度もこういう質問をしていました。

「あの柵に囲まれた小さい庭に、二匹でただ一緒にいればいいの。そうしたらいつのまにか、そばにあるのよ」

このライチュウはたいそう優しい性格で、例えそれが食事の時間でも、前に答えたことのある質問でも、自分が食べるのを止めていくらでもこの熱心なポッチャマに付き合ってくれたのでした。特にこの話―ライチュウがタマゴを見つけたまさにその瞬間の話は、ポッチャマだけでなくアチャモもお気に入りで、二匹とももうすっかり覚えてしまったのですが、この時もまた、ポッチャマはいつものようにその話をしてもらいました。

「そうねえ、あの日はお日様が気持ちよかったから、少しうたた寝してしまったの。まわりはみんなお花に囲まれてて、暑すぎも明るすぎもしない、気持ちいい場所だったわ。どのくらい眠ってたかは覚えていないけど、目を覚ましてもお日様はまだ空の高いところにいて、起き上がったらすぐ横に、この子のタマゴがあったの」

ライチュウはそこで決まって、そのコッペパンのようなふかふかの暖かい手で、見つかったタマゴからかえったピチューの頭を優しくなでるのでした。

「にいたん、おんぶ」

ピチューがあどけない声でポッチャマに両手を差し出します。ポッチャマはくるりと背を向けてかがむと、小さいけれどしなやかで強い羽でピチューをその背に持ち上げました。ピチューが歓声をあげ、テーブルで食事をとっていた人間のご主人が微笑みます。

「ねえライママ、一緒にいた相手のポケモンはー」

アチャモがそこまで言いかけて、はっとした顔で口をつぐみました。ポッチャマも不意をつかれたように真顔になりました。ピチューの笑い声がやみました。アチャモの頭をパシリと大きな灰色の翼が叩き、アチャモとポッチャマは同時に目をぎゅっとつむりました。

「やめておけ」

それだけ言ってアチャモをにらみつけているのは、この旅仲間のリーダーであるムクホークでした。とても無口で厳しい性格で、敵には全く容赦しないので、ポッチャマやアチャモにとっては、頼れるけれど近寄りがたくもありました。

そんなリーダーに叱られたことでアチャモはすっかりしおれてしまい、

「ごめんなさい」

と、ライチュウに頭を下げました。

「いいのよ、ムク」

ライチュウはやっぱり笑って、しみじみとした様子で首を振りました。

「確かにタマゴが見つかってからあのピクシーとは会っていないけれど、彼は別に私やこの子のー」

ライチュウはそこで言葉を切って、ポッチャマとピチューの方を見やりました。ピチューは不安そうな顔で小さくふるえ、ピリピリした痺れと痛みはポッチャマの体まで伝わっていました。

「ううん、やめましょう。とにかく、今はこの子が私にとって一番大事だから」

ライチュウは目を閉じ、誰にともなくそう言うと、

「さあ、おいで、かわいい坊や」

と、さっきまでの笑顔を取り戻して両手をポッチャマの方に広げました。ポッチャマがそっと腰を下ろすと、「坊や」はとん、と一瞬だけ地面を踏んで、ライチュウの腕の中に思い切り飛び込みました。

「おんぶしてもらってよかったねぇ。楽しかった?」

「うん!」

ピチューはモモンの実のようなほっぺをライチュウのふわふわの胸元にすり寄せてうなずき、全身でそのぬくもりを感じているようでした。

何にもしなくても、一緒な庭に二匹でいるだけで、タマゴが見つかるということ。

それは、ピチューにとっては、ピクシーもライチュウも本当の家族ではないかもしれない、ということです。このピチューが本当はどこからやって来たのか知っているポケモンは、だれもいません。けれど、もしもそれを誰かがピチューの前で言ってしまったら、ピチューの小さな心はきっとこわれてしまうでしょう。そして、そうしてピチューの心がこわれてしまわないよう思いはからっているライチュウがピチューの「ママ」ではないなんて、誰がどうして言えるでしょうか。

ライチュウがポッチャマたちに話してくれた、どこからかやってくるふしぎなタマゴの話。ライチュウがピチューを本当の子供として可愛がっている姿。それが、ポッチャマとアチャモがここへやって来た理由でした…

***

「―ねえ、起きて。起きてよ。アオ…」

柵にもたれて座ったまま、いつの間にか眠ってしまっていたポッチャマに、アチャモが小声で呼びかけています。

アオ、と呼びかけられたポッチャマは、よっぽど疲れていたのか、なかなか夢から覚めません。

「アオってば!」

左のほおをくちばしで軽く小突かれて、やっとアオは目を開けました。

「うーん、どうしたの、ヒバナ…」

どうやら旅仲間のライチュウが仲間たちから「ライママ」と呼ばれるように、ライチュウがムクホークのことを「ムク」と呼ぶように、この二匹には、人間のご主人には秘密の、お互いだけの呼び方があるようです。アオが両目をこすっていると、ヒバナがしきりにくちばしで、柵の向こうを見るよう示してきました。そしてアオがそちらに顔を向けるとーなんと人間のご主人がいるではありませんか!

二匹はあせりました。もしかしたら人間のご主人は、僕らを連れ戻すつもりでやってきたのじゃないだろうか。もうすっかり暗くてよくわかりませんが、庭の入り口に建っている小屋の明かりは、小屋の側にいる二人分の人間の姿をぼんやり照らしています。一人はアオとヒバナのご主人で、もう一人はこの庭の世話をしているおじいさんのようです。大きな影ぼうしのような姿の二人は何かを話しあっているのですが、二匹には何を言っているのかわかりません。人間の言葉は難しい言い回しが多くて、ご主人が話しかけてくれる言葉はなんとなくわかっても、人間同士で話していることはわからないのです。それに、二匹の背丈は、人間たちの会話をきちんと聞くには少し低すぎました。けれど、落ち込んだような真剣なような二人の声の調子を聞くと、どうやらそれが良い内容の話でないらしいことはわかりました。

「やっぱり僕ら、連れ戻されるんだ」

「ボクらがタマゴを見つけられなかったから…」

小さな二匹はお互いに、きっとそうだと言い合って、悲しみに肩を落としました。でも、いつまでも黙って下を向いていてはいられないことも、二匹には分かっていたようでした。元々人間のご主人にも相当なわがままを通して二匹でここへ来させてもらったのだから、ここであきらめてしまっては何もしなかったのと同じだと、二匹はうなずきあいました。

「ねえヒバナ、ご主人にもう一回お願いしよう。まだここへ来てから、お日様も2回しか登っていないよ。3回目の朝には何か見つけられるかもしれないもの」

「そうだね、ボクもう一度大きな声でお願いしてみるよ。アオの願いを叶えてあげたいから」

アオはそれを聞いて一瞬だけ困ったような悲しいような顔になり、すぐに何か言おうとしたようですが、それはきちんとした言葉にならず、ただ一言

「ありがとう、ヒバナ」

と言えただけでした。

二匹はすくっと立ち上がると、小屋の方へ走りました。アオは葉っぱのような足で精一杯走り、ヒバナは何度も立ち止まって振り返りながら、アオに合わせて走りました。

そして二匹は小屋のすぐ側まで来ると、話しこんでいる二人に向かって大声をあげました。人間のご主人がすぐに気づいて、柵の向かいに駆け寄ります。

「どうしたんだ、おまえたち?」

しゃがみこんで二匹と同じ目線でかけてくれた言葉は、アオにもヒバナにもはっきり分かりましたので、二匹も精一杯に声を張り上げて

「僕たち、まだ帰りたくないんです!」

「タマゴを見つけさせてください!」

と叫びました。それが人間のご主人に届いたのかどうか、よくは分かりませんでしたが、人間のご主人は、必死に小さな翼をばたつかせてお願いする二匹に少し辛そうな笑顔を見せて、その頭を軽くなでると、立ち上がっておじいさんの元へ戻って行きました。それからまた二人で何か話していたようですが、話の内容は、アオもヒバナも柵にぴったりくっついて聞き耳を立ててみても、やっぱり分かりませんでした。やがて人間のご主人の足音が闇夜に遠ざかっていくのが聞こえ、おじいさんも小屋に戻ったらしく外には誰もいなくなりました。そして庭にも静かな時が訪れました。

アオとヒバナは、庭の奥の花畑へ戻ってきました。どうやら今夜連れ戻されることはないようでした。安心と疲れと花の香りが、二匹を眠りの世界に誘おうとしていましたが、草花でそれぞれの寝床をこしらえて横になっても、アオはまだ眠ることができませんでした。

「ねえ、ヒバナ」

真っ暗な空に点々と光る星明かりを見上げたまま、アオはヒバナに声をかけました。少し離れたところから

「どうしたの、アオ」

と返事がかえってきました。それから少しアオは次の言葉にためらい、ヒバナはアオの言葉を待っていました。

「ごめんね」

そのアオの言葉はヒバナを驚かせたようで、ヒバナは弾かれたように寝床から半分体を起こして

「何が?どうして?アオが謝ることが何かあるの?」

と、アオに向かって質問の雨を降らせました。アオは困ったように答える言葉を探して黙りこみ、ヒバナは半分起きた格好のままアオの方をじっと見つめていました。

やがてアオは慎重に話しだしました。

「さっき、ね、ご主人が来た時に、ヒバナは僕の願いをかなえてあげたいと言ったでしょう。もしヒバナが本当はそんなにタマゴを欲しくないのに、無理やり僕のわがままに付き合ってくれてるんだったらー」

「違う!」

ヒバナは大声を上げました。アオはその声にびっくりして飛び起きましたが、ヒバナ自身も自分の出した声があんまり大きいのに驚いて目を丸くしていました。でもすぐにヒバナはぶんぶんと首を横に振って、アオの目をしっかりと見て言いました。

「確かにタマゴが欲しいって最初に言ったのはアオだよ。アオの願いを叶えてあげたいのも本当だよ。でも、ボクが本当はタマゴが欲しくない、なんて思ってたら、ここに一緒にいさせてくださいってご主人に頼んだり、この庭までご主人を連れてきたりなんかしなかったよ!そうでしょ?」

「…ヒバナ」

アオの声は少し涙ぐんでいました。ヒバナはにっこり笑って

「ボクとアオのタマゴからかえるのは、どこにでも走っていけて、どこまでも泳いでいける、最高のポケモンなんだよ。ね?」

と、アオに言いました。アオはもう何にも言えなくなって、涙をこぼしながら何度も何度もうなずきました。

それから二匹はまたそれぞれの寝床に寝転んで、眠りの時が訪れるまで星を眺めながらぽつりぽつりと色んな事を話しました。

「ご主人、ここに連れて来られた時は目を丸くしてたよね」

「みんなでご飯食べてる時に、突然自分のポケモンが逃げ出したら、そりゃご主人はびっくりするよ」

「確かにそれもだけど、ボクが柵を飛びこえてこの庭に入っちゃった時のご主人の顔ったら、もうおかしくってさ!」

「その顔、僕も見てみたかったなあ。ご主人もヒバナも足があんまり速くて、僕、追いかけるのが大変だったよ」

「あはは、ごめんごめん。絶対に作戦を成功させなきゃって思って、他のことは考えられなかったんだ」

ヒバナの声が弾んでいます。アオは自分の足の遅いことを考えてまた少し切ないような気持ちになりました。でもこれはヒバナが悪いのではないのです。元々アチャモはあかあかと燃える炎のような明るさと情熱を、ポッチャマは吹雪の中で耐え忍ぶための辛抱強さと思慮深さを持って生まれたポケモンなのですから。そしてそのお互いにない部分をこそ、二匹はお互いに素晴らしいと思っているのです。

「やっぱりヒバナの足が羨ましいよ。柵だって簡単にこえられてさ。僕も頑張ったけど無理だったもん。下からくぐるのも失敗したし、かっこ悪かったなあ」

「でも、ご主人が分かってくれてよかったよね。僕らがここにいたいってこと」

「そうだね。ありがとうヒバナ、作戦に協力してくれて」

「ボクの方こそ、いい作戦を考えてくれてありがとう、アオ」

「明日はきっとタマゴを見つけようね」

「うん、きっと見つけようね」

二匹はしっかりとした声でそう言い合って、それから交互におやすみを言いました。

***

次の日の朝は、空に雲ひとつない、まことに良いお天気でした。お日様の光にさそわれて、アオはうっすらと目を開けましたが、ポカポカとした陽気とひんやりとした草の感触に包まれて、すぐにまた眠りの世界に戻りたくなるような心地になりました。

そんなアオの眠気を一気に吹き飛ばしたのはヒバナの声でした。

「アオ!!こっちに来て!早く!!早く!!」

明らかにいつもと違う、興奮で爆発しそうな大声に、アオは何かとても凄い、素晴らしい出来事が起きたことを感じました。そしてそれはきっと、

「タマゴがあったんだよー!ボクたち、とうとう見つけたんだよ!!」

やっぱり思った通りの言葉が聞こえてきましたが、アオはもうその声も半分聞こえず、自分の遅い足のことも忘れて、小屋の影のあたりで本物の火花のように飛び跳ねるヒバナの元へ向かって全力で駆け出していました。

二匹の胸くらいまである大きさの、ころんとしたタマゴは、触るとなんだかしっとりとしていて、アオは、なんだかそれ自体が生きているポケモンであるような、ふしぎな気持ちがしました。

「あのね、アオ、ボク今朝起きてね、あくびして背伸びしてね、そしたらね、小屋の近くのここの地面の上に、何か石みたいなのがあるのが見えてね、近づいてみたらね!タマゴがあって!うれしくってもう、本当に、本当に!」

ぴょこぴょこと跳ねてトサカをゆらしながら、ひっきりなしにしゃべり続けるヒバナの横で、アオは上の空でうん、うんとうなずきながら、タマゴのあちこちを両方の羽で触ったり、なでたり、耳を当ててみたりしています。まるで、そこにあるそれが本当にタマゴであることを確かめるように。

「ねえってば、アオ!」

ヒバナが怒ったようにアオのほおをくちばしで小突いたので、アオはびっくりして固まり、目を白黒させてヒバナの顔を見ました。

「アオは嬉しくないの?せっかくタマゴが見つかったのに、いつまでもむっとした顔で、ボクの話も聞かないで…嬉しくないの?」

ヒバナは最初は怒った声でしゃべり始めたのですが、アオに怒りをぶつけているうちにだんだんと炎が小さくなるようにしゅんとした顔になっていったので、アオは慌てて

「違う、違うんだよ、ヒバナ。嬉しいよ。本当に、凄く嬉しい。でも…まだ信じられないんだ。本当に僕たちのタマゴが見つかったって、まだ頭がぼうっとしてて、分からないんだ」

と、一生懸命に、そして正直に自分の気持ちを話しました。ヒバナは最後までじいっと真面目に聞いていましたが、悲しい顔をしていたのが突然ニッと笑ったかと思うと、アオのほおに思いっきり「みだれづき」を食らわせました。

「いたっ、いたたたっ、いたい!!」

何度も何度もつつかれて、アオは必死に羽で顔をかばいます。ヒバナはそれを見てつつくのをやめ、おかしそうに笑いながら、

「ね、痛いならこれは夢じゃないんだよ!もうわかったでしょう?本当の本当にボクたちのタマゴが見つかったんだよ!!」

と、高らかに歌うように喜びの声をあげて、何度もその場で飛び跳ねました。アオはほおをさすりながらそんなヒバナを見て、困ったような、その日初めての笑顔を浮かべました。

それからアオはタマゴを両方の羽で大事に包み込むように触れて、ヒバナは反対側から自分の体でタマゴを温めるようにそっと寄り添い、

「生まれてきたら、呼び方を考えようね」

「色んな所に一緒に行きたいね」

「速く走るやり方、教えてあげてね」

「じゃあキミは泳ぎ方を教えてあげてね」

「楽しみだね」

「本当に全部、楽しみだね」

と、そんな話を、いつまでも続けていました。

やがて小屋から出てきたおじいさんがタマゴを挟んで寄り添う2匹を見つけ、人間のご主人が鳴らす自転車のベルが聴こえるまで、いつまでも。

二匹のポケモンが一緒にいると、いつの間にかタマゴが現れるという、ふしぎな庭。

そこへやって来たのは、アチャモの男の子と、ポッチャマの男の子でした。

二匹は朝から晩まで一生懸命にタマゴを探すのですが、全くタマゴは見つかりません。

さあ、二匹はタマゴを見つけることができるでしょうか?

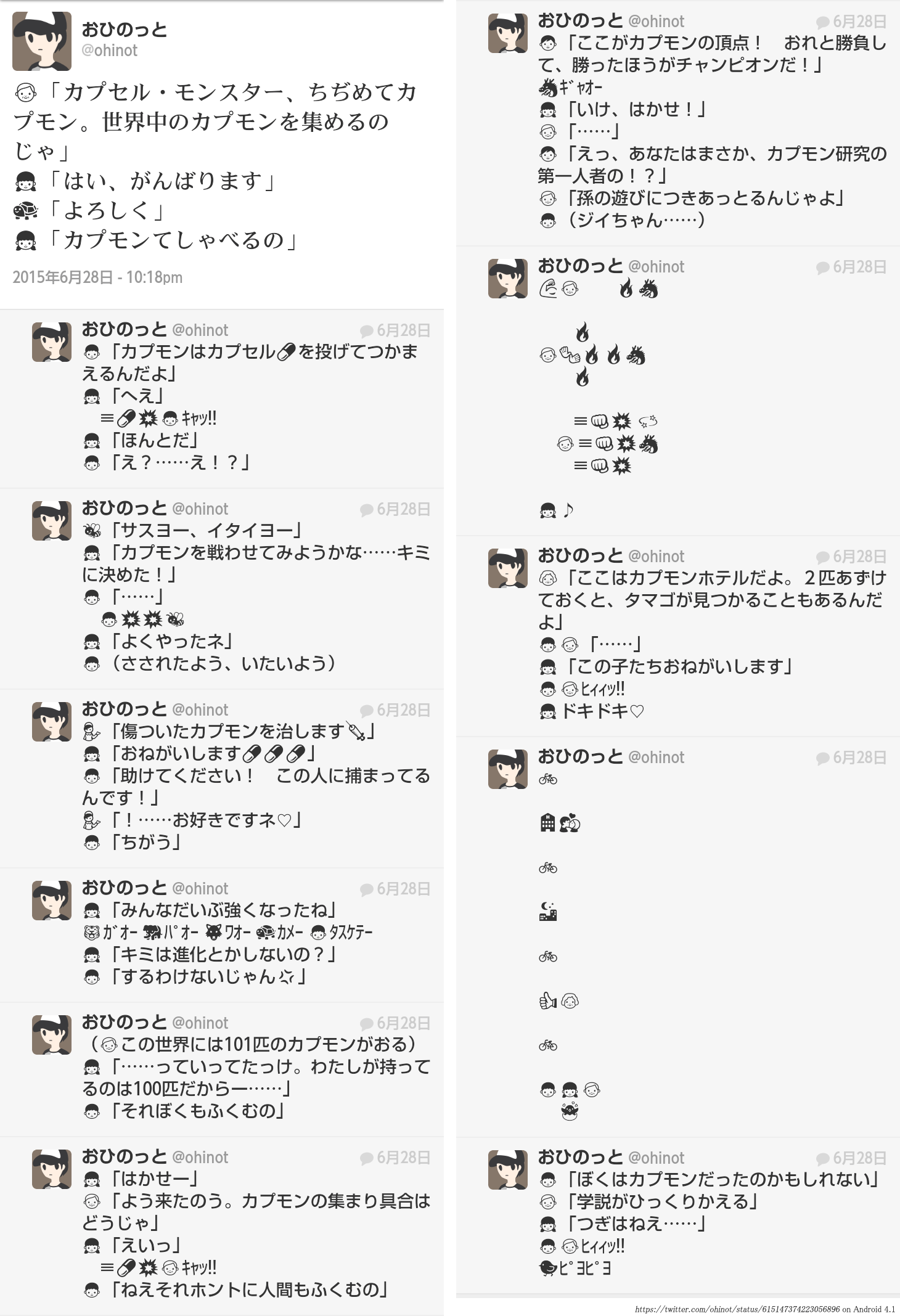

初出は2015年6月28日 https://twitter.com/ohinot/status/615147374223056896 以下です。 |

カイリューは何をする事も無かった。

あれから、休日を除く日は仕事に行こうが付いて来る事も無ければ、俺とウインディ、それとムシャーナにちょっかいを掛ける事も無かった。

俺から貰うポケモンフーズをぽりぽりと食べ、俺が居ない時は外をぶらぶらと回って近所を騒がせ、俺が居る時は俺とウインディと一緒にテレビを見たり。

正に居候そのものだった。

ここに来てからは俺にとって害になる事もしなかったし(食費やら近所への説明やらはあったが)、かと言ってこれと言って益になる事もしなかった。

ドラゴンタイプの生命力、それは近付けば慣れた今でも少し畏怖を感じる程にあるのだが、このカイリューには活気が無かった。

生命力を持て余しているような、そんな気もした。

そんなカイリューは、くぁ、と俺の近くで欠伸をする。長く、大きく口を開けて。口の割りには小さな歯が並んでいるのが見える。

そしてむずむずと鼻を動かして、体を丸めて大きくくしゃみをした。

居眠りをしていたウインディが跳ね上がる。慣れた今でも、俺も少しびびる程の反応をしてしまう。

そのままガラスに向けてやられたら、ガラスがはじけ飛ぶ気がした。

そんな事がありながらも、俺の日常はそこまで変わっていなかった。

朝起きて、ウインディを連れて仕事に行く。カイリューがぶらぶらと外を散歩する。

仕事を終えて、ウインディと一緒に帰って来る。カイリューが庭で待っている。

テレビを見ながら二匹と一緒に夜飯を食べる。シャワーを浴びて寝る。

大して変わらない日常だった。

同僚に話すと、とても珍しがられた。

俺もそう思う。

その一番の理由は、カイリューも俺も、互いに大して何も要求していないからだと思えた。

……と言うよりかは、俺はカイリューに対して大それた事を要求出来なく、そしてカイリューは俺に対して、ここで暮らす事以外を要求していない、と言った方が正しいか。

カイリューが暴れたら、俺とウインディには為す術も無い。ただ居るムシャーナも、戦う姿を見た事は無いが一緒だろう。

それを恐れずには居られなかった。ここに居るなら俺のものになれとボールに入れる事すら出来ない。そんなでもお人よしにカイリューに飯を与えているのだが。

けれども、それでも別に良かった。

ただ隣に居るだけ。それだけで俺はカイリューが居ない時より満たされていた。きっと、カイリューも同じだった。

それ以上、カイリューも俺も、今は望んでいなかった。

休日、起きるとムシャーナが居なくなっていた。

妻は、どう思うのだろうか。きっと、カイリューが居る事も伝わる筈だ。

とは言え、どうなる事でも無いだろう。俺が曲がらない限り、きっと帰って来ない。そして、曲がるつもりは無い。

それだけの事がきっとずっと続くのだろう。

互いに曲がらずに、子も為さずに、離婚も再婚もせずに、そのまま終わるのも有り得ると思う。

目覚ましを掛けなかった今日の朝、いつもより遅めに起きる。ウインディは器用に自分でドアを開けて外にもう既に出ている。カイリューも居なかった。

欠伸をして、目を擦って、起き上がった。でも、二度寝する事にした。少し疲れている。

暫くして、ウインディが俺を起こしに来る足音が聞こえた。圧し掛かってべろべろ舐められる前に起き上がる。

頭を掻きながら、ドアを開けられるならポケモンフーズも自分で取って食えよと言いたくなる。それはそれで困るが。

寝室にウインディが入って来て、跳び掛かられる前にベッドから降り、そして跳び掛かって来たので横に避けた。

まともに跳び掛かられて、蝉ドンされ、そのままウインディが壁に爪を立てながらずるずる床に落ちた日何て、本当に何とも言えない気持ちが一日中続く羽目になった。

躱すとカイリューが入って来て、壁からずり落ちるウインディを不思議そうに眺めた。

「……飯にするか」

とは言え、休日だろうと食う物は大して変わらないのだが。

飯を食い終え今日はどうするか少し悩む。

ただぼうっとしているのも、ここにずっといるのも余りしたくはなかった。

また魚釣りにでも行くか、と思うが、カイリューを連れて行く事になると、傍にいるだけで釣れなくなりそうな気がした。

「……町にでも、行くか」

ただ居候しているだけ。きっと俺やウインディを害する事は無いだろう。そうは思えても、保険は欲しかった。

外へ出る。カイリューも今日が俺にとっての休日だと分かっているらしく、ラフな格好の俺に付いて来た。

ウインディの背に乗って、「町に行くぞ」と言うと、意気揚々と走り出す。

後ろを振り返ると、カイリューも空を飛んで追って来ていた。小さな翼なのに、余裕のある飛び方だった。

ウインディもそれを見て、負けじと足を速める。カイリューが付いて来る。

足を速める。カイリューがそれを追う。

やめてくれ、と言おうとした時にはもう遅かった。俺は下手に走る車何かよりとても速く走るウインディの背中にしがみつくのが精いっぱいだった。

吐くかもしれないと思った。

タブンネを倒すと、経験値が多く得られる。だから一部のトレーナーは、飽くことなくタブンネを倒す。延々と流血を強いる。

勿論、僕も頻繁に倒された。夥しい程の攻撃を受けた。意識が途切れる際の、朦朧とした感覚には慣れた。だから僕は、人間を憎んだ。それは至極、当たり前のことだ。

六番道路には、他にも沢山のポケモンが住む。だが人間がなぎ倒すのは、タブンネのみ。その他は眼中に全くない。

この、こっちが不幸になる情報が広まったのは、割とつい最近のことだった。何故か人間はやたらと、知識の伝達が早い。一人知れば、数時間後には千人が知る。コラッタが増えるより早いペースで、彼らはデータを拡散させていく。

僕は、他のタブンネから、良くこう称される。自己中心的だ、と。けれども、僕はこう思う。僕以外が、他人を思いやり過ぎなのだ、と。

あるタブンネは、人間に襲われたとき、ボールから出てきたポケモンが既に傷だらけで、だから可哀想に感じて、癒しの波動を使ってしまった。彼はその後、彼が癒やした獣に突進された。

またあるタブンネは、人間が傷薬を岩の上に忘れたから、それを教えてあげたくなって、忘れ物を掴んで正面に立った。彼もその後、悲劇に見舞われた。

どう考えても、その行動は異常だ。彼らの思考回路が、さっぱり理解できない。何故憎むべき相手に、優しくするのか。攻撃する者を助けるのか。

僕は仲間から、利己的という欠点を責められた。一部からは、完全に避けられた。タブンネは、基本的に優しい。誰かを批難するなんてしない。けれども、他人に優しくしない者には、頗る彼らは厳しくなる。

確かに僕は、人間から食べ物を盗む。だが、それぐらいだ。何度も、瀕死状態にしてくる奴らだ。その程度の被害なら、賜ってやってもいいだろう。

それは、突然のことだった。

タブンネ達に大きな、とても大きな転機が訪れた。

条例か、法律か、はたまた憲法だったか、良く分からない。とにかく、タブンネを倒してはいけない、という決まりごとができた。タブンネを見かけたら、無視して逃げろ。危害を加えては駄目だ。ほぼ全ての人間は、その命令にしぶしぶ従った。

何故このような、決まりごとが作られたか。理由は、だいたい想像がつく。一部の人間が、幾度となく攻撃され続けるタブンネを憂いだ。そして、抗議をしたのだろう。

こうして僕らは、地獄の日々から逃れられた。実にあっさりだった。こちらからは、何もしなくても済んだ。

僕も仲間も、当然の如く喜んだ。喜ばないタブンネなどいなかった。木の実を集めて宴をした。しかも、その宴は三日も続いた。

ただ僕は、人間を恨むことを止めなかった。これまで、酷い仕打ちを受けた。だから、一生恨んでも許される。自分は人間から、食べ物を盗み続けた。何の罪悪感も抱かずに、悪事ではない悪事を働いた。

六番道路にはもう、人間は来ない。誰もがそう、考えていた。僕は、もう食べ物は盗めなくなるけど、まあ別にいいかと思っていた。

ところが、その予想は見事に覆された。

人間は、今もなおやってきた。そして彼らは、タブンネ以外のポケモンを倒していった。多種多様な悲鳴が、六番道路に響き渡った。人間が去った後には、多種多様なポケモンが、傷だらけで横たわっている光景が広がった。

習慣。人間は、この場所で手持ちを育成するということが、日常の一部となっていた。習慣とは、急に変えることのできないもの。だから彼らは、未だに訪れる。そして、タブンネ以外のポケモンを傷つけていく。

誰かが幸せになれば、その分誰かが不幸になる。タブンネが人間から狙われなくなれば、他のポケモンが狙われるようになる。

こうなったことに、罪悪感を抱いている者が、タブンネの中にはいた。自分らさえいじめられていれば、みんな幸せだったのに、等とぶつぶつ呟いていた。いや、それで己を責めるのは筋違いだろう。こうなったのは、タブンネのせいではなく、紛れもなく人間のせいなのだから。

多くのタブンネは、地面に横たわるポケモンを見かけては、癒しの波動で立ち上がらせた。自分は、やらなかった。他のタブンネがやっているなら、自分はやらなくて良いと思っていた。

そうして、三日が経過した。

この日僕は、目撃した。草むらに、堂々と放置されたリュックがあった。そして、そのリュックのチャックを、必死になって開けようとしている、一匹のシキジカがいた。

自分はそのシキジカに、とても親近感が沸いた。憎むべき相手から、盗もうとしている。僕と同じように。

けれどもそのシキジカは、非常に不慣れであった。歯でチャックを開けるのに、かなりもたついていた。

そして、予想通り悲劇に見舞われた。やっとのことでチャックを開け、中を漁っていたちょうどそのとき、持ち主であるトレーナーがやってきたのだ。

人間の顔は、怒りに満ちていた。ボールからポケモンを出した。経験値を貰う。盗みを働いた罰を与える。この二つを、同時に行おうとしているのだ。

シキジカは、咥えていた木の実を即放り投げる。まだ三日目。やられ慣れていないシキジカの足は震えていた。

数分後、酷い傷を負ったシキジカが、眼前に横たわっていた。怒りを買った分、余計に痛めつけられた。

ボロボロの体でシキジカは、必死に立とうとしていた。さすがに僕は、胸がちくちくと痛んだ。周囲に、仲間がいないか確認した。けれども、こんなときに限ってどこにもいない。

僕は自然と、体が動いていた。

「ありがとうございます。おかげで助かりました」

癒しの波動を二回使ったことにより、シキジカは全回復した。

投げ飛ばしたモモンの実を見つけ、シキジカはそれを運んでいった。僕は後ろからこっそりついていった。運んでいった先には、息も絶え絶えのシキジカがいた。毒状態であった。このシキジカは、仲間のために、危険な行為を遂げようとしていたことが、発覚した。

シキジカはモモンの実を仲間に喰わせた。しかし、それだけでは体力は回復しない。ここは僕の出番か。と、思ったら。

シキジカはなんと、宿り木の種を使い始めた。仲間に向かって、幾多の種を飛ばした。それは、体力を余計に減らす愚行だ。

しかし、倒れているシキジカは、少しずつながらも元気になっていった。そしていつの間にやら、立てるくらいに元気になった。一方で、宿り木の種を使った者は、少々足がふらついていた。

宿り木の種の使い方は、本来逆である。どういう原理か知らないが、こんなこともできるポケモンが存在した。思いやりの心があるシキジカだからできるのか、と想像した。

シキジカは、自分の体力を犠牲にしてまで仲間を回復させた。本当に絶対に、自己中心的なんかではない。

それに引き換え、自分は。

自分と同極だと思っていた存在は、むしろ対極に位置していた。自分はだんだんと、今までの自分が、自己中心的であったことを自覚してきた。

ああ、なんて自分は、愚かだったのだろう。

僕は、自分か利己的であったことを認めた。タブンネ達がおかしいんじゃない。僕がおかしかったのだ。

シキジカの行動に浄化され、考えを改めた僕はそれ以降、倒れているポケモンを見かけたら、すかさず助けるようにした。助けると必ず、お礼を言われた。お礼を言われるのは気持ちが良かった。

そうなってから、周りのタブンネの視線も変わった。僕を避けていたヒト達も、寄ってくるようになった。

誰かを助ける行為は、嬉しいという感情以外を生み出さなかった。

そうして、またときが経過した。

やってくる人間は、半分に減った。それに伴い、被害も減ってきた。

しかし、この日は違った。

一人の人間が、やってきた。その人間は、酷かった。醜かった。人間は、ただ只管にポケモンを倒しまくった。本当に、これはいつまで続けるつもりだろうというくらい倒し続けた。人間は六匹のポケモンを持っていた。その全てを、大きく成長させようとしていた。

ようやく、人間は作業を終えた。被害は膨大だ。草むらの至る所に、ポケモンが倒れている。僕はすぐに体が動いた。彼らを回復させてやらねば。

いつもの通り一匹ずつ、癒しの波動で回復させていく。ボケモンの数が膨大で、PPが切れないか心配だった。

一匹に、癒しの波動を二回使ってやることはできなかった。PPは後二つ余ってはいるが、二匹だけ特別扱いするわけにもいかない。だからこれでいい。後は全員自然回復する。

さあ、これで安心。僕はここから去ろうとした。

けれども、そのときだった。僕の正面に、先程倒れていたポケモン達が表れた。

「なんで全回復してくれないんだ」

彼らの中のハトーボーが、このように言ってきた。

「PPが足りなかったんだ。済まない」

「それは君の問題だろう。俺達が悪いんじゃない」

タマゲタケが、強い口調で言ってくる。彼らの怒りの形相の意味が、僕には分からなかった。僕は、彼らを回復させた。良いことをしたのだ。だから本来は、お礼を言われるべき立場だ。

「仕方がないじゃないか。半回復でもさせて貰えるだけ、ありがたいと思えよ」

「ふざけるな。誰のせいでこうなったと思っているんだ」

誰のせい? 勿論人間だろう。

いつの間にか、囲まれていた。

「お前意外のタブンネに同じことを言ったら、申し訳ない顔をして謝ってきたぞ。謝るってことは、タブンネ達が悪いって認めるってことじゃないか。だから回復して貰うのは、当然のことなんだよ」

ふざけるな。そんなの、利己的すぎる。

あまりに理不尽な言い分。僕はあっけにとらわれて、反論ができなくなった。黙っている僕を見たポケモンたちは次の瞬間、とんでもない行動を取った。僕に襲い掛かってきたのだ。

逃げ場はなかった。完全に袋叩きにされた。怒りのこもった攻撃が、僕の体を何度も抉った。

倒れてもなお、攻撃を止めなかった。助けを呼ぼうと、辺りを見回す。どこにも仲間はいない。なんでいつも、肝心なときに。

ようやく、彼らは満足していなくなった。

辛うじて、意識はあった。しかし、このままではいずれ終わってしまうことが、感覚で分かった。

僕は、自分で自分を回復できないか試みた。奇跡に賭けた。常識を覆せと自分を念じた。けれども、傷はいつまでも癒えない。やはり無理なのだ。癒しの波動は、他人のみを回復させる、思いやりに溢れた技だから。

死にたくなかった。ようやく地獄の日々から逃れて、これからってときだ。もう一度仲間がいないか探す。激しく痛む首を無理やり回す。木の後ろにいた一匹の、シキジカを発見した。

そのシキジカは、僕がこの間助けたシキジカだった。これは、明らかなチャンス。

「おい聞こえるか! 死にそうなんだ助けてくれ! 仲間を呼んできてくれ!」

できる限りの大声を発した。絶対に聞こえている筈だった。それなのに、シキジカは動かない。

「早くしてくれ! 一刻を争う!」

ようやく、シキジカは走った。自分はほっと安堵する。仲間の到着をじっと待った。

けれども、待てど待てども、仲間はやってこなかった。

シキジカは、恐らく仲間を呼んでいない。僕は、裏切られたのだ。同種族はすごく思いやるが、関係のない者は助けない。そういう奴なのだろう。僕の視点から見れば、シキジカは自己中心的だった。

シキジカに対して、怒りは感じなかった。不思議と、シキジカを許せた。良く考えれば、仕方がないことだ。僕を助けたら、僕を痛めつけた連中に何をされるか。仲間になんて思われるか。ハイリスクな上に、見返りがない。だから、仕方がないのだ。自己中心的だけど、仕方がないのだ。

シキジカを許すと同時に僕は、全てを許した。恩を仇で返してきた、あの連中も許した。そして、長らく僕を苦しめてきた、人間達も許した。

薄れていく意識の中、一人僕は考える。

僕は、間違っていた。自己中心的でいることを、むしろ肯定すべきだったのだ。ぶれてはいけなかった。自己中心的でいるのなら、徹底的にそうであるべきだった。誰も助けてはいけなかった。誰も回復させてはいけなかった。経験値を得るためにポケモンを倒す人間も自己中心的で、そのストレスを発散しようとした野生のポケモン達も自己中心的で、僕を助けなかったシキジカもそうで。みんな自己中心的で、正しかったのだ。なのに僕だけが、タブンネだけが優しくて、他人のことばかり考えてても、バランスを崩すだけなのだ。

このまま死ぬのか。諦めるしかないのか。

僕はとうとう、来世のことを考え始めた、何に生まれ変わるのだろう。何になろうとも僕は、自己中心的でありたい。そう、思った。

「今度は絶対に、自分のことだけを考えて生きてやる!」

最後の力を振り絞り、空に向かってそう叫ぶ。

そして、最後の足掻き。もう一度、癒しの波動を使ってみる。

何も、起こらない。

そう、思っていた。

ところが、数秒経ってから。右手の傷跡が、だんだんと薄くなっていくのが確認できた。そして、体が楽になってきた。

成功したのだ。自身を回復させることに。

僕は、シキジカが宿り木の種を使って、他人を回復させていたことを思い出した。僕が今やったのは、その逆だ。

ポケモンの技は、時折本来とは、違う効果を発揮する。

タブンネのくせに、自己中心的な思考だった僕は、これが可能だったのだろうか。

もう一度、癒しの波動を使った。またしても成功。僕は全回復した。あの連中は、半回復だけど。

僕はこれで、生命の危機から逃れることができた。

僕はもう、他のポケモンを回復させるのを止めた。

これで再び、他のタブンネから嫌われる。そう思っていたが、そうではなかった。あの一件を知ったタブンネの中には、僕に対して、同情する者も多くいた。中には、自分もこれからは利己的で生きてみるよ、と僕に向かって言ってくるタブンネもいた。他のポケモンを救うタブンネの数も減った。

人間達はまだ、ここにいるポケモンを狙っていた。けれども、それもあと少しで終わる。

やがて人間は、タブンネに次ぐ、あるいは同率程度の、能率の良い経験値マシーンを、発見するのだろう。そして、そのポケモンのみが犠牲になるのだ。

その後人間は、そのポケモンを倒してはいけない、という決まりごとを作るかもしれない。そしたら、また別のポケモンが標的になって。それが、いつまでも終わらない。いつまでも終わらないことに気がついた人間は、そんな決まりごとは意味がないことを悟る。そうすると、タブンネを倒してはいけないという決まりも撤廃される。そうすれば、またタブンネが狙われることになる。

その流れを予想している、仲間は多かった。

今だけなのだ。こうして、体に傷をつけずに暮らしていけるのは。

「この間、ハブネークが吐き出した毒の塊が、僕にかかっちゃって。強い毒だったから、すごく苦しかった。でも、癒しの心を使って、毒を取り除けたんだ。すごいでしょ。癒しの波動は、まだ覚えてもいないけど。でも、覚えたらきっと、お兄ちゃんみたいに、自分を回復させられると思うよ」

そう言った後、まだ幼いタブンネが、僕に向かって笑顔を見せて駆けていく。僕も笑顔で手を振った。自己中心的になったタブンネは、癒しの波動や癒しの心を、自分のために使うことができる。どうやらそれは真実のようだ。

誰かが不幸になれば、誰かが幸せになる。その循環は、終わることはない。だから、自分が幸せなときは、遠慮なく、その幸せを味わっていこうと思った。

思えば夏に葬式をやってばかりだ、とぼやいた父の声を、僕は暑さに揺らぐ視界の中で聞いていた。

夏の葬式とは体力を削るものだと初めて知った、大学三年生の夏のことである。

冬に厳寒に襲われるこのシンオウの土地も夏の猛暑には音をあげたようで、カントーほどでは無いにしろ、全身に纏わりつくような暑さがひたすらに重たかった。残暑と呼ぶにはまだまだ少しも収まる様子の無い熱気に、第一ボタンまで締めた首筋に汗が伝う。夕刻の空はまだ青く、西方の太陽は明るかった。

「タタラ製鉄所の方までお願いします」

ハクタイジム前で捕まえたタクシーに乗り込んで運転手に告げる。空調の効いた車内は少し寒かった。ハンドルを切り始めた男の二の腕が覗く、半袖のワイシャツの白が眩しかった。

車窓の向こうに見える景色が流れ出す。訪れる毎に整備されていくように感じる街並は、西陽を反射してぎらぎらと輝いていた。最後にこの街を見たのはいつだっただろうかと思った僕のことを垣間見て、窓硝子越しにムックルが飛んでいった。

祖父の訃報を父から受けたのは今日の朝だった。タマムシゲームコーナーの帰り、大学の友人宅に集まっていつものように無為な時間を過ごしていたら、見慣れぬ電話番号から着信が入った。酒の抜けない起き抜けの頭で夢現に取った電話口で、父は平坦な声で話していた。

友人達に事情を告げ、リザードの入ったモンスターボールをその中の一人に預けて帰った自宅は静まり返っていた。危篤の知らせに父は二日前からカントーを発っていたし、母も先に家を出たようだった。食卓の椅子に、成人式以来袖を通していないスーツと、数日分の着替えが入りそうな大きさの鞄と、黒のネクタイが置いてあった。母が用意してくれたものだと思われた。

数時間の航空を終えて飛行機から降りると、乗り込む前よりも些か冷たい空気が漂っていた。それは風土の違いだけでなく、僕自身の内部から湧き上がる寒気であったのかもしれない。電車に揺られてハクタイに着く頃には消えてしまったその感覚は、祖父の家で感じるそれとよく似ているようにも捉えられた。

「森を越えた辺りにある住宅街に向かって進んでください」

交通の便を良くするためにと、ハクタイの森を抜ける道路が整備されたのは、もはや私が生まれるよりも前のことであろう。これが出来るよりも前は案内人を雇って森を抜けるか大回りして電車に乗るかしか無かったのだから大変だったと、かつてはそうしていた父に度々聞かされたことがある。

森に住むポケモンの生活を出来る限り守るために多少の迂回がされた道路であるが、そういった考え方は一体いつからなされていたのだろうか。考え自体は遥か昔にあっただろうけれど、そちらの方が尊重され、まかり通るのになったのは恐らくそう古い日のことでも無いだろう。

汗を掻いた身体が冷房によって冷たくなる。下がった体温に肌が粟立った。空調の臭いと煙草とエンジンの臭い、消臭剤の芳香に混じって鼻腔を突くものは獣臭さだった。

「すみませんね、先程お乗せした方がビーダルを連れていまして。当社はポケモンをボールに入れずに乗れるタクシーを売りにしてるんですよ」

まるで僕の思考を読み取ったかのように運転手がいい、車窓がするすると下りていく。流れ込むのは冷房よりも穏やかな涼風と、森の木々が茂る葉の臭いだった。

この臭いを嗅ぐと、僕は帰省を実感する。傾いた日に目を細めながら見やった空には回る風車のシルエットが浮かび上がり、フワンテと思しき球体がいくつか漂っていた。

◆

ソノオとハクタイの中間部に位置する住宅街に差し掛かった辺りでタクシーを降りた。製鉄所などの連なる工場地帯で働く人の多く住むここから少し奥まった所に、祖父の屋敷は建っている。去っていく黒の車を見送ると、東の空には折れそうな月が浮かんでいた。

家並みを抜けて屋敷へ向かう。どこかの家庭が夕飯の匂いを漂わせていた。電柱に貼られた求人案内のポスターは剥がれかけていて、連絡先と書かれた電話番号を読むことが出来ない。そのポスターよりも上方で無機質な柱に張り付いたテッカニンが数匹、ジワジワと弱い鳴き声を響かせていた。

幾人かの住民とすれ違いながら歩くと、やがて鳴き声が話し声に変わっていった。声を顰めたざわめきの方へ進んで角を曲がると、長い塀の周りに弔問客が集まっているのが見て取れた。

軽く頭を下げながら黒の群を縫っていく。冠木門の向こうに顔を覗かせると、誂えられた受付で見知った顔の女性が客達を出迎えていた。父の姉にあたる鏡子伯母だった。前を通り際にこちらも礼をすると、彼女は年齢よりも若々しい口元を緩めて「久しぶり」と言った。僕は小さく頷いて、屋敷の奥へと足を踏み入れた。

やたらと広い屋敷は既に葬式の準備を粗方済まされているようで、行き来する弔問客の声や足音が夏風に混じって響いている。喪服に身を包んだ彼らは祖父の会社の人たちや近所の住人だと思われ、親戚の姿はなかなか見当たらなかった。通夜という場に遠慮しているのかそれとも祖父の生前の様子がそうさせるのかはわからないが、ポケモンを出している人はおらず、ただ庭に訪れる野生ポケモンの声だけが長閑であった。

うっすら暗くなってきた屋敷に置かれた照明が、弔問客達を浮かび上がらせている。行き交う影と喪服の黒が混ざり合い、どこか異世界めいた風情を醸し出していた。黒が動く度に漂う汗の臭いと、彼らに出された茶の香りが屋内の湿気に蒸されて強くなる。

盆に乗せた茶を運ぶ母の姿を前方に見つけたが、あくせくと忙しそうであったため声をかけるのは躊躇われた。話すのは後回しにしてそのまま進む。何度目かの障子を横切ると、この屋敷で恐らく最も広いであろう座敷の前に辿り着いた。

祖父の祭壇はそこに設えられていた。葬式など幼児期に一度行ったきりである僕にとって、それは今ひとつ現実味に欠けるものであった。シートの敷かれた畳に鎮座する棺に祖父が入っているというのも想像がつかなかった。

「明久君」

弔問客の密やかな会話をぼんやりと聞きながら佇んでいた僕の名を呼ぶ人がいた。声の方を見やると、祭壇前に並べられたパイプ椅子に座る女性が控えめに手を上げるのが視界に映った。

彼女は鏡子伯母の姉で、名を桜子という。平素の彼女は品の良い夫人を絵に描いたような人であったが、流石に今は全体的に窶れ、弱っている風な印象を受けた。

「お正月以来ね」首だけを動かして伯母が言う。

「はい」

「鏡子達が手伝ってくれたから助かったわ。最近どうも腰が痛くて、あまり動けないものだから。千穂さんにもよろしく言っておいてね」

千穂とは僕の母親の名である。

「はい」

「覚悟はしてたけど、急だったから慌ただしくて。この家も広いし、会社の方々もいらっしゃるから色々手間取ったわ」

「お疲れ様です」

「遺影も碌に探せなくてね」

そう言った伯母の横に腰掛けて祖父の遺影と向き合うと、写真のくせに鋭い眼光がまるでこちらを射抜かんとしているように思えた。深い怒りに何かを睨み付けるかの如き祖父の遺影は、他にもっと別の写真があっただろうと思わせる一方で、これ以上無いほどに祖父という人間を表しているようにも感じられた。

「あんな写真しか無かったのよね。もっとも、お父さんはいつもあんな顔だったから当然なのだけど」

半ば独り言のように伯母が呟いた。くっきりとした紅に彩られた、半開きの唇が微かに歪む。黒い着物から覗く首元に刻まれた皺に、うっすらと汗が滲んでいた。

庭の木に止まりに来たと思しきホーホーの声が、僕たちの間を滑っていった。額の中の祖父は微動だにせず、ただただこちらを睨んでいた。

◆

祖父は近くの工場地帯で、食品加工の工場を経営していた。若い頃の祖父はイッシュで炭鉱をやっていたと聞くので、起業したのはおおよそ五十年ほど前のことだと思われる。

屋敷を建てたのは祖父の祖父、僕にとっては高祖父にあたる江角総次郎だった。江角家初代とも言われる総次郎はカントーの武士の出であったが次男坊であることと維新の風に流され、シンオウの開拓に身を乗り出したという。当時のシンオウは今程までに人の手が入っておらず、自然とポケモンが大きを占める土地であった。

そこで総次郎が如何にして開拓を成功させたのか、それを詳しく知る者は誰一人としていない。祖父は知っているのかもしれないが、それが父達に語られることは遂に無かった。先住民との衝突や行く手を塞ぐ森に歯向かい、誰もが辛酸を舐めたシンオウ開拓を身一つで成し遂げた高祖父の活躍は、ある種伝説となって語り継がれている。

開拓の成功によって得た資産により、総次郎は製鉄業を立ち上げ、同時にこの屋敷を建てた。製鉄工場は祖父の起業に伴い売り払われ、現在は江角でない者達によって経営されている。祖父の屋敷に来る道中に見える、灰色の煙を空へと吐き出す煙突が連なる中のいずれかが、その製鉄工場のものだ。

祖父はこの屋敷に一人きりで暮らしていた。父の母で祖父の妻たる巴さんは父が子供の時に亡くなってしまったから、父達子供が家を出てからは祖父と共に屋敷に住む者はいなかったのだ。一年半前に脳梗塞で倒れたのを機に僕の姉が住み込んで身の回りの世話をしていたのだが、それでも何十年かの間、祖父はこの広い屋敷に一人だった。

大学に上がる折、祖父に挨拶へ出向いたことがある。前年の夏にシンオウの大学を勧められていたのだが、結局僕は自宅から通える大学を選択した。

入学式の季節であった。まだ寒い空気が満ちる屋敷で、僕は祖父と二人で向き合っていた。庭に吹く風が木々を揺らす音と、池の水面が揺蕩う音、時たま野生のポケモンが鳴く声の他には何も聞こえなかった。祖父の部屋は庭へと面していて、いつでも葉の匂いと濡れた土の匂いが充満していた。

屋敷は穏やかに時を刻み、入学を報告する僕の声を響かせた。祖父が終始黙っているのが気まずかったが、それ以上に唯々僕の話を聞くだけの祖父の瞳が怖かった。何か後ろめたいことも怒られる理由もある訳でないのに、何故だか針の筵に座らせている心地であった。

祖父が傾ける杯の縁で、透明の酒がゆらゆらと揺れていた。そこに映る祖父の顔が、幾つにも砕かれ割れていた。自分の声に混ざるハトーボーの鳴き声が、恐ろしく遠くのものに感じられた。

祖父は酒を舐めながら、静かにこちらを睨み付けていた。未だ冷たい春風に散らされた木の葉が何枚か座敷に吹き込んでも、その視線が揺らぐことは決して無かった。

◆

そして、あの時と何ら変わらない視線は今も遺影の中から僕を射抜く。

世間話などを交わしていた桜子伯母は、寺の方が来たという呼び声に席を立って座敷を出ていった。儀式が始まるまでまだ時間があるようだったが、一人で祖父の睨み顔を眺めているのも気が進まない。伯母の足音が消えて数分後、僕もパイプ椅子から腰を上げた。

「ああ、明久」

廊下や中庭で何某かを話している弔問客の中を歩いていると、向かいからやってきた人影が僕を呼んだ。祖父の世話をしていた姉の小春だった。

「姉ちゃん」

「お父さんに会った?」

「まだ会えてない。母さんには会ったけど」

姉は日頃から明るく活発な性格をしており、気難しい祖父の世話も上手くこなしていたのだが、今は流石に顔を曇らせていた。それは祖父が亡くなったという事実と葬式の準備に追われた忙しさだけが理由では無いように思われた。

長い髪を一つに結わえた姉は腰に手を当て、「この暑い中、ねぇ」と中庭を見やって溜息をついた。この屋敷は今時いくつも残っていないであろう日本家屋だが、広々とした中庭を囲うようにして建てられているのが特徴的だった。

一本の大樹と、トサキントなどを泳がせた池を中心に緑の葉が多く生い繁る庭が暮れてきた空の下にぼんやり広がる様子は、まるで小さな森が屋敷に閉じ込められたようである。

「大往生だったんだけど」

「そりゃ、八十七年も生きれば」

「それはそうなんだけどね」姉は声を落とした。

「最期が苦しそうだったから」

庭には勝手に入ってきた野生ポケモンが彷徨いており、弔問客が愛でたり指差して話したりしていた。ブタクサの上で転がるスボミーに、近隣の住民と見える初老の女性が手を伸ばして軽く撫でる。「毒を持ってるから気をつけてほしいな」話題を変えるように姉が言う。「ま、スボミー程度なら大したこともないか」

玄関の方が若干騒がしくなってきた。先ほど伯母が迎えにいった、寺の者が入ってきたのだと思われた。そろそろ始まるのであろう、客達もその気配を感じて庭から動き始めた。

何か手伝えることは無いかと一応問うてみると、これと言った仕事は粗方終わってしまったという答えが返ってきた。白粉を塗った姉の横顔に、風に吹かれた細い髪が一房かかった。

「相変わらずじめじめしてるね」

姉がそれを手で払いながら鼻を小さく鳴らした。

「この家はいつも湿気が酷い」

◆

平坦な声の読経が屋敷に響く間も、祖父の死を実感するということは無かった。

木魚を叩く僧侶を睨み付ける祖父の遺影は今に動き出し、心経を聞く我々を蹴散らして座敷に立ちはだかるかのように思われた。或いは畳でじっと横たわっている棺の中から、痩せ細った身体が怒気を滲み出して這い出てくるのではないかと感じられた。暑苦しい背広とワイシャツに覆われた背中が、薄い底冷えに数度震えた。

入れ代わり立ち代わり、弔問客が焼香するために座敷中に線香の匂いが漂っていた。庭から流れてくる緑臭さと充満する湿気とが混ざり合う臭いは、盆にここを訪れるたびに嗅覚を刺激するものであった。そのため僕の中ではこの臭いは盆のものであり、夏休みのものであり、同時に何時まで経っても慣れない畏怖を感じる祖父の元で過ごすことを実感させるものだった。

読経に被せるようにして、庭でホーホーが一つ鳴いた。横目で見遣った庭は薄暗く、座敷から漏れ出た光が木々や草を照らしていた。

庭寄りの端に置かれたパイプ椅子に腰かけた僕の蟀谷を、庭からの風がのっそりと撫でていった。植物の生臭さを運ぶそれはしかし、湿った空気の満ちる座敷に居ては渇きのものとして捉えられた。視界の不明瞭な庭をずっと眺めるのも気が滅入り、視線を祖父の遺影に戻した。隣に座る姉の向こうに、母、そして父の姿が僅かに見える。

大学で教鞭を揮う父は歳の割に姿勢が良く、伸びた背筋は平時と変わりないものであったが、顔色は悪く青白いものとして僕の目に映った。この屋敷に訪れると、父はいつも顔色を悪くしていた。

◆

「どうにも蒸し暑いな」

読経が終わり、弔問客が帰り出してからようやく父と口を聞いた。母と姉は食堂で夕食の支度をしている。黒のネクタイを緩めながら、父は薄い唇を少しだけ舐めた。

「いつ来たの」

「昨日の夜中だ。ホウエンに近づいている台風のせいで、飛行機が少し遅れていた」

「僕の時はそんなことなかったけど」

「台風が逸れたんだな。さっきニュースでやっていたよ」

父との会話に割り込んできたのは哲人叔父であった。哲人叔父は父の弟で、件のホウエンからここまで来たはずである。垂れ目がちの童顔と日焼けした肌が相俟って、ジグザグマをどこか彷彿とさせた。

「こっちに来ている間に上陸して、家が倒壊したりしないか不安だったが杞憂だった。今向こうは晴天そのものらしい」

「結構なことだ、ぱっとしない空よりずっといい」

縁側に出た父が視線を上へと向けて言った。濃紺の空に浮かぶ星は一つとして無く、まるで朦朧とした灰色の雲が天球の全てを薄く覆っていた。折れそうな月だけが鈍い光をひたすらに放っており、蒸されるような中庭を見下ろしているようであった。

頰と首筋に吹き出る汗を同じように湿り気を帯びた手で拭おうとすると、傍からタオルを差し出された。

振り向いた先にいたのは鏡子伯母で「姉さん」僕よりも先に叔父が声をかけた。何となく口を開くタイミングを失った僕は黙ってタオルを受け取り汗を拭く。冷たく乾いたタオルは母や姉が外へ行く時には匂わせているのに程近い、化粧品の香りがした。

「お寺さんは帰ったの」

「今ね。ご近所の方と話してたんだけど、やっと」

「ああ、この辺に住んでる人なのか」

「お父さんのことも知っていたらしいわよ」

「そりゃあこんなに大きい家に住んでれば有名人にもなるものよね」

僧侶の見送りから座敷に戻ってきた桜子伯母が会話に入ってきた。縁側に祖父の子が四人揃った。

「姉さん、今夜はどうするの」

「まあ、寝ずの番をやっておかないと」

「不安だな、そこまで保つかどうか」

寝ながらの番になってしまいそうだ、と冗談めかして言った叔父に、鏡子伯母が「お父さんが怒って出てくるかもよ」と混ぜ返した。

「洒落にならん」父が言う。

「でも、親父はそんなことで怒る器でもないか」

続けられた言葉に、父の姉たちと弟は一様に頷いた。庭で眠るブイゼルを見つけた桜子伯母がそれを指差し皆で笑っている彼らが背にする、彼らの父の遺影は誰が見ても怒りの表情であった。しかし、滅多なことでは怒らぬ祖父が何に対して忿怒の感情を向けているのか、それは恐らく子供たちの知るところですらも無いのだろう。

◆

父は後妻の子であった。

祖父には元々、正代さんという妻がいて、その人が桜子伯母と鏡子伯母の母である。しかし正代さんは伯母たちが小学生の頃に家を出てしまった。二人の姉妹は父と共に屋敷に取り残され、そして今まで実母の顔を再び見たことは無いという。

それから暫くして屋敷の門を潜ったのが父と、父の母であった。父は私の祖母にあたる巴さんの連れ子で、江角という苗字を得た時にはまだ三つか四つという幼子だった。父にはこの屋敷に来る以前の記憶がほとんど欠落しており、それまでどこに住んでいたのか、実父がどのような人であるのか、どういう経緯でここに来ることになったのかなどをまるで知らない。ただ母の柔い手を握り締めて、草木の薫りが満ちる門の向こう側へと足を踏み入れたことだけが鮮明に残っている。

巴さんが祖父の妻となり、二年が経とうとした頃に哲人叔父が生まれた。伯母は二人揃って、頻りに父や叔父の面倒を見た。十幾つも歳の離れた弟たちが可愛かったのと、近寄り難い雰囲気を醸し出す祖父の姿が幼心には怖く見えることを知っていたからである。事実、身体が弱く早くに亡くなった実の母たる巴さんよりも、父や叔父は姉たちに世話を焼かれていた。

やがて桜子伯母はジョウトへ嫁に行き、次いで鏡子伯母が大学を中退して遅まきのトレーナー修行に旅立った。彼女がエリートトレーナーとして名を馳せる頃、父も大学進学を機にカントーに発ちそのまま学校に残り続け、そして哲人叔父もホウエンの大学に入ることになった。姉弟の分散は桜子伯母の所在が夫の転勤によりイッシュへ移った今も変わることなく、四人の子は祖父を一人屋敷に残してそれぞれの土地で生きている。

父たちは仲の良い姉弟であった。それは今でも同じだろう。

ただ、その彼らが屋敷から散るようにして居なくなったのは何やら父たちにもわからない理由があったのだろうか。次々に門の外へと出ていく子供たちを見送る時も尚、祖父の瞳が放つ光の鋭さが弱まることは一度も無かった。

◆

村佐という、祖父の会社の後継者が挨拶に来たため僕は父たちから離れて座敷を出た。村佐は恰幅が良く如何にも企業の取締役という風情で、祖父の体格とはまるで正反対であった。神妙な顔で頭を下げていた彼だが、祖父に後釜と認められるまでに一体どれだけの辛苦を積んできたのかということは計り知れなかった。

「今日は皆様、朝まで起きていらっしゃるのですか」

「ええ、まあ。通夜と呼ぶものですから」

「明日のこともありますし、あまり無理はなさらずに」

桜子伯母は村佐と面識があるようであった。部屋の連なる家屋を繋ぐ長い廊下を歩くと、母らの作っている夕食の匂いが漂ってきた。

この屋敷には中庭と別に、渡り廊下と家屋に挟まれた小さなスペースがあった。祖父はそこで、オドシシとメブキジカを一匹ずつ育てていた。メブキジカは昔、祖父が巴さんとイッシュへ旅行に行った時に連れて帰ってきたもので、当時はまだシキジカだったらしいが今ではオドシシに負けず立派な角を備えていた。

中庭を背に渡り廊下に立つと、彼らの様子を見ることが出来た。大きなポケモンと遊べるのが楽しくて、ここに来ると僕は決まって彼らを構っていた。しかし今では二匹の鹿は揃って寝ているらしく、草に覆われた薄暗い空間にはこんもりした塊が二つ、丸くなっているのが影として見て取れた。

祖父と同じく、彼らもまた高齢である。どちらも雄であるため、子を成すことはなくここでひっそりと過ごしていた。動かぬ二つの影の向こうには家屋、さらに向こうの塀を越えたところにある林地から葉擦れの音が流れてきた。

廊下を渡り終え、幾つ目かの部屋に入る。改築された食堂や便所などを除けば、ここは屋敷で唯一の洋間であった。茶と紫のどちらともつかぬ真紅の絨毯が敷かれたこの部屋を作ったのは、旧き佳き和の建築を好んだ高祖父でも機能美を愛した祖父でもなく、華美と豪奢に惹かれた曽祖父の伸之介だ。

伸之介は派手好きで、芸術を分かりもしないのに遍く手を出していた。

祖父があまり足を踏み入れないせいで何時でも埃っぽい絨毯に一歩を進めると、靴下越しのふかふかとした感触と共に鼻の奥がむず痒さを訴えた。特にここの部屋に用も無いだろうから、姉も滅多に掃除などしていないのであろう。大理石の机や、本棚に詰まった本の頁には細かな塵が積もっていた。

絨毯を踏みしめ幾らか歩くと、棚に置かれた洋燈が目に留まった。カロスの舶来だというそれには、虹色の角を持つ鹿と色鮮やかな花々がステンドグラスで描かれており、僕は父や伯母、叔父などにこの洋燈を灯してもらうのが好きであった。煌びやかな絵が内側から照らし出される様子をまた見たい気もしたが、洋燈の隣にある古いマッチはとうに湿気っていて、洋間に火を灯すことは不可能だと思われた。

ただ光源は引き戸の隙間から漏れ出る廊下の灯のみである、視界のきかない洋間をぐるりと見渡す。小説や学術書、何やら読めない文字の並ぶ背表紙が敷き詰められて僕を睨みつける。壁に掛けられたファイアローの群れが躍る絵の入れられた額は、端に黴が生えていた。数えきれぬ金の瞳を描いた絵の具だけがひたすら鮮やかに、薄汚れたガラスの向こうで輝いている。

しっとりと茶色い、四角のピアノの蓋に指を走らせると指紋いっぱいに埃が張り付いた。曽祖父が果たして音楽に精通していたのか、また楽器を奏でる腕があったのかは不明であるが、そんなことなど我々子孫たちには関係の無いことであった。幼い頃、この屋敷に親戚一同が集まると好き勝手にピアノを叩いて遊んだものである。曽祖父は既にいないし祖父は洋間に無関心であったから、我々を叱る者は存在しなかった。

重い蓋を開けてみると、つんと黴臭さが鼻をついた。黄ばんだ白鍵を右の人差し指で押さえてみると、篭った音が濁った空気を微かに震わせた。この湿気にやられたのであろう、昔に姉が軽やかなワルツを披露した鍵盤は、今ではその命を尽かせかけたかのように白と黒を黙って並ばせていた。

ピアノの蓋を元に戻して、僕は絨毯に腰を下ろした。足をだらしなく投げ出して天井を見上げる。瀟洒だが実用性に欠けるシャンデリアが取り付けられたそこには、幾何学模様が描かれている。

何ともつかないこの模様は、幼心にはどうにも不気味に見えてならなかった。こうして床に寝そべって天井を見ると、さながら自分が深い水底に沈められて揺れる水面を眺めているような、或いは巨大な生物の腹の中で自らの運命が決まるのを待っているような、はたまた逃げることの出来ない巧妙な罠に捕らえられて途方に暮れているような、そんな気分になったものだ。さっさと起きて部屋を出てしまえばよい話なのだが、言い知れぬ不安は身体を洋間に縛り付けてしまうらしく、僕はいつでも姉や両親などが呼びにきてくれるのを待っていた。

今は流石にそのようなことは無いけれど、不規則な曲線や図形の並ぶ天井は変わらず気味が悪かった。まるで蠢いているような、その癖時を止めているかのようなその模様に覆い尽くされそうになるのを、引き戸からの光とのか細い夜鳴きが繋ぎ止めていた。

◆

洋間を出て父たちの元へ戻ると、村佐はもういなかった。桜子伯母の姿が見えないのは、村佐の見送り際に、祖父のかかりつけであった井上医師が尋ねてきたからだという。井上医師は、診察が立て込んで読経に間に合わず、今になってようやくここを訪れることが出来たらしかった。

「明兄ちゃん! どこ行ってたんだよ、さっき話しかけられなかったから探してたんだ」

村佐と入れ替わりで座敷にいた、従兄弟にあたる大貴が縁側の障子から顔を覗かせて手を振ってきた。父である哲人叔父と似た垂れ気味の目が、くりくりと丸かった。今年十五になるという彼は、半年ほど前に顔を合わせた時よりも更に背が伸びていた。

「悪いね、ピアノの部屋に行ってたんだ」

持主の成長に追いつけない黒のズボンから垣間見える、硬そうな踝を視界の片隅に捉えながら言うと、大貴は大して興味も無さそうに「ふうん」とだけ答えた。幼さの残る、日によく焼けた顔は既に庭のポケモンなどに移っており、興味を失われた僕は苦笑した。

「またあの部屋に行ってたの?」

大貴の代わりに会話を引き継いだのは、それまで彼の隣で笑っているばかりであった少女だった。

「明久君はあそこが好きだよね」

彼女は大貴の姉で、名を菜美子といった。菜美子は僕よりも歳が一つ下で、今は大学に通う傍、ポケモン研究員である哲人叔父の仕事を手伝っていると聞いている。黒のワンピースに身を包んだ彼女の、緩くパーマをかけたような癖っ毛が緑めいた夜風に吹かれて揺れていた。

僕が曖昧な頷きを返すと、菜美子はふっくらとした頬を緩ませた。赤い唇が綻ぶ様子に何となく視線を逸らす。僕はこの、柔らかな笑みを浮かべる従姉妹がどうにも苦手である。彼女に明久君、と呼ばれると、今も昔も耳の奥がくすぐったくなる心地に陥るのだ。

「お父さんたちは今夜ずっと起きてるみたい」僕らそっちのけで明日のことなどを話している父たちの方を見て菜美子が言う。

「ああ、さっき聞いた。寝ずの番をするらしいね」

「お酒の用意とかしてたよ、いいな。俺も混ざりたい」

「別に楽しいものじゃないだろうよ。明日もずっと何かしらあるんだから、僕たちは早く寝ておくべきだろう」

年長者ぶってそんなことを言ってみると大貴は口を尖らせて、わかってるよ、と軽くぼやいた。弟の年相応そのものな素振りに菜美子が笑う。

廊下から漂ってくる、腹の中を刺激する匂いが一層強まった。縁側へと目を向けると、父の吐き出した煙草の煙が夜の空へと溶けていくのが障子の間から見え隠れした。

空に流れる灰色の雲と紫煙との区別がつかなくなる。夕食が出来た旨を姉が知らせに来たのは、それから間もなくのことであった。

◆

夢に魘されて目を覚ますと、木張りの天井がやっと見えるくらいの明るさしか屋敷には残っていなかった。

あの後親戚一同で夕食を取り、夜食の準備をする母や姉、通夜の支度に追われる父とその姉弟を横目に風呂に入った。特にすることも無くそのまま眠りに就いたのだが、気味の悪い夢によって僕は起きてしまったのだ。

寝巻きの下の皮膚は、脂汗でじっとりと湿っていた。ただでさえ湿気の中で寝ているせいで蒸されている感覚が絶えないのに、その上汗まで掻いては耐えがたい。湿り気を帯びたTシャツを脱ぎ捨て、僕は鞄から取り出した予備のそれに腕を通した。

寝起きついでに便所へ行くことにしたが、どうやら目が冴えてしまったようである。襖を開いて廊下に出ると、夜露に濡れた土の匂いがした。隣の部屋の母や姉は元より、親戚の誰もがよく眠っているらしく屋敷は静まり返っていた。飽きもせず鳴いているのはホーホーやヨルノズクだけである。

タイル張りの便所はひんやりと冷たかった。空の色に濃厚な墨を落としたような蒼のタイルが、白熱灯の光にてらてらと照らし出されていた。目を凝らすとその一つ一つに無数の自分が映し出されるのを見て取れたが、冴えぬ顔を沢山見たところで得るものも無く、僕は水が流れ落ちる音を背にして便所を後にした。

すぐに部屋へと戻れば良いのだが、ふと父たちのことが気になった。寝ないで夜を明かすと話していたが、屋敷の静まりようから考えるにその志は果たされなかったと推し量られた。道中、渡り廊下から降りて睡眠中の鹿たちを撫でてそんなことを考える。草と獣の臭いをした二つの塊を覆う毛は細く硬く、僕の手の動きに合わせて低い呻き声を上げた。

微かに軋む音を立てる縁側を歩き、祖父の遺影がある部屋に入ってみると、大方予想していた通りの光景が薄明るい部屋に広がっていた。藺草の匂いに酒や煙草の強いそれが重なって、一瞬奇怪な息苦しさに囚われた。ほぼ空になった何瓶かの酒瓶の側に置かれた、夜食の皿には何も残っていなかった。

「父さん、起きて」

煮染が盛られていたと思しき皿の隣に転がる父に声をかける。軽く肩などを叩いてみると、父は「うう」と唸って身体を起こした。

「俺は何を」

「寝てたんだよ。叔父さんも伯母さんもみんな酔い潰れてる」

「今は何時だ」

「12時過ぎたあたりかな」

「そうか。思ったよりもたなかったんだな」

俺たちももう歳だ、父はそう言って頭を押さえた。流石に酔いは醒めたようであるが、目元は明らかに眠そうな上に呂律も覚束ない。「おい起きろ、姉さん。哲人」父が叩き起こして回った他三人の様子を見ても、このまま通夜を続けるのは困難だと思われた。

「ああ、寝てしまってたのね。いつの間に」

「やはり父さんのようにはいかないな。僕たちはいつまで経っても酒に弱い」

「ともかく、みんなもう寝た方がいいですよ。後は僕が片付けておきますから」

「じゃあ、悪いけれどお言葉に甘えさせてもらおうかしら。もうこれ以上続けられる気はしないわ」

瞼を擦る桜子伯母の言葉に父たちは頷く。「まあ、それで親父が怒ることもないだろう」父は大きく伸びをしながら遺影に向かって呟いた。「親父の一番嫌うのは酒に弱い奴が無理してする酒盛りだから」

足をふらつかせた大人たちが自室へ去っていく。欠伸をする鏡子伯母の細い首筋に浮かぶ、青の血管がやけに目立って見えた。むにゃむにゃと夢現に何事かを言っている哲人叔父の背中を押して歩く父が「そういえば明久」と座敷を出て生きざま、思い出したように振り向いた。

「さっき俺を呼んだか。恭介、と。俺の名を」

「父さんのことは、父さんとしか呼んでないはずだけど。何時頃の話なの」

「俺が寝ている間だ。俺を、起こす前に」

一言一言噛み締めるような父の言葉には、思い当たる節が全く無いため正直に首を横に振った。そうか、と父は緩く頷き、哲人叔父と共に部屋を出ていった。乱れ気味の足音がしばらく響き、遠ざかってやがては聞こえなくなる。

食堂と座敷を往復して、夜食の皿だの空の酒瓶などを片付けてしまうと、祖父の遺体を前にして自分が一人であることを強く思い知らされた。もう幼い子供でもあるまいし、不機嫌な遺影や黒塗りの棺が怖いわけでは無いけれど、むしろ生きている祖父と独り対面しているような緊張感に襲われた。物言わぬ祖父は死して尚僕を睨みつけ、生前と同じ無言を以て自分以外の者を気圧している。

何となく居た堪れなくなり、手近にあった線香を焚いてみた。慣れない手つきと湿気に火がつかぬことを案じたが、それは杞憂に終わった。香に灯された小さな火は、蛍光灯に照らされた部屋の中で音も立てずに燃えていた。

薄ら寂しい匂いに手を合わせ、うろ覚えのお経を心中で唱えていると、背後で軽い音がした。父か親戚が戻ってきたのかと振り向いたが、そこにいたのは僕の予想していたどの人物でもなかった。

「水を飲もうと思って食堂に行ったのだけれども、物音がしたから」

「菜美子」

涼しげな寝巻き姿の菜美子は、「ここまできたらどうにも目が冴えてしまったようで」と廊下側の下桟を踏み越えて言う。白い裸足が微かに押され、仕切の凹凸の形に潰れるのがどうにも艶かしかった。

「明久君も、そうなの」

「大体は、うん。父さんたち、寝ずの番出来そうにないって」

「そう」

菜美子が畳を踏むだけの微小な音が鼓膜を擽った。祖父の遺影と向き合う僕の横に彼女が座ると、床が幽かに軋む音がした。

「どうせ眠れそうにないし。お父さんたちの続きでもしようかな」

独り言のように呟きながら菜美子が線香に火を点ける。僕よりも慣れているように見えるその手つきに、灯された線香がか細い煙を吐き出した。度重なる焼香によって酒や煙草や畳、また庭からの土の臭いは香のそれに取って代わった。どこか非日常的なその香りが強く鼻腔を突くせいで噎せ返るようである。

僕は何も言わなかったし、菜美子も敢えて何かを言うことをしなかった。しかし僕が自分の寝床に戻らなかったように、菜美子もまたこの座敷から動く様子を見せなかった。

隣では菜美子が手を合わせているし、眼前には祖父の祭壇が鎮座している。奇妙なことになったな、と二重の緊張を覚えながら、僕はじっとりという湿気の中にふうと息を吐いた。

◆

昔、こうして菜美子と共に縁側で庭を眺めていた記憶がある。

夏の夜だった。夕飯が出来るのを待っていたのか、或いは食後の夕涼みをしていたのかは定かではないが、僕たちは縁側に腰掛け生温い風に吹かれていた。

桜子伯母が、自分や弟妹の過去に着ていた浴衣を出してくれて、僕と菜美子はそれに身を包んでいた。白地に朝顔を描いた菜美子の浴衣の裾に、一対のメガヤンマが舞っていた。麻の生地越しに感じられる木目が少し痛かった。

当時、屋敷では家政婦を雇っていたのだが、交代で派遣されてくる彼女らの誰かが気を利かせてくれたらしく、僕たちに甘露を作ってくれた。ミツハニーの蜜とカイスの汁を水と混ぜ合わせたそれを縁側に置いておくと、バルビートやイルミーゼが何処からともなく集まってくるのだ。

甘やかな匂いがする皿を間に挟み、僕と菜美子は蛍たちが飛び交う中庭を眺めていた。彼らの光は不規則な軌道を描いて行き来し、僕は時折その柔らかな輝きが眩しくて目を細めた。暗い庭のせいで彼らの身体は見えず尻の光だけが浮かび上がっているのが少し怖くて、膝を隠す浴衣の布をぎゅうと握り締めていた記憶がある。自分の太腿に拳を押し付けていると、子供特有の柔らかな肉を感じることが出来た。

「綺麗だね」

そんな僕とは対照的に、菜美子は頻りに喜んでいた。蛍の舞を表現する豊かな語彙も、何も言わない選択肢も知らぬ時分の彼女は繰り返し、その言葉を繰り返した。曖昧な頷きだけを返す僕の首筋に汗が垂れていたのは、もしかすると蛍のせいだけでは無かったのかもしれない。庭の中央に位置する大樹の葉が風に騒めく度、幾何匹の蛍たちはその周りをぐるぐると回った。

◆

それから十年以上の月日が経った今、中庭に飛ぶ蛍はいない。祖父が倒れたことを皮切りにして家政婦を雇うことはなくなったし、夏の夜に甘露を作る者もいなくなった。僕と菜美子の間に挟まれているのは薄ら甘い水ではなく、父たちが残していった何本かの酒瓶である。

我々も育ち、あの頃着ていた浴衣などとうに着れなくなっているだろう。あの頃は縁側からぶらつかせていた両足も今や地面につき、むしろ縁の高さが足りないようにすら思えた。土を踏む裸足の皮膚が、湿り気を帯びた冷たさを訴える。茶黒の土は濡れていた。

「大学はどうなの」

「それなりに。むしろお父さんの手伝いの方が忙しいかも。明久君は」

「毎日を不毛に過ごしてるよ」

戯けて言うと、菜美子が息だけで笑ったのが鼓膜に伝わった。半袖の寝間着から覗く彼女の二の腕は白く、闇夜に照らし出されたそれはふっくらという印象が見受けられた。記憶の中の幼い菜美子もお饅頭のような子供であり、僕は菜美子に会う度に内心、チョウジの銘菓が口恋しくなったものだ。

縁側に出たため、座敷の灯りは消してしまった。視界を助ける光源は塀の向こうの街灯と、ハクタイが近いせいかやたらと明るい夜の空と、叢雲に覆われた細い月だけである。奇妙に薄暗い空の下で、あの日から変わることのない大樹が風に葉を揺らしていた。巨大な影が中庭に浮かび、その様子はまるで何か大きな化物が体躯を震わせているかのようにも感じられた。

何くれとなく大樹を眺めながら、菜美子と取り留めのない話をしていたのだが、やがて話は彼女の弟である大貴のことに差し掛かった。「旅は順調なのかな」トレーナー修行のために数年前から旅を続けている彼の笑顔を脳裏に描いて僕は問う。この質問は菜美子と言葉を交わす毎にしているし、先程見た彼の逞しく元気な姿から考えるに聞くまでも無いのだろうけど、それでも僕は飽きもせずに毎度毎度尋ねていた。

「うん。三月からアルミア地方に行ってるみたい。今日は飛行機で駆けつけたみたいだけど」

「すごいなぁ、レンジャー志望かな」「どうだろう。そんなことも言ってたけど、すぐに興味が変わる子だから」

ついこの前はドラゴン使いになるって張り切ってたのにね、と菜美子はそう言って肩を竦めた。頭の中に、ボーマンダに乗って空を飛び回る大貴の姿が現れる。想像上の従兄弟は、晴れ渡った空を背にして眩しい笑みをこちらに向けていた。

ひとたび現実に戻ればしかし、はっきりとしない空が我々の上に広がっている。手に収めた猪口に映り込む空は、流れるような灰色の雲をひたすらに浮かべていた。猪口の底には墨絵のハンテールが描かれており、注いだ酒が揺れるのと一緒になってゆらゆらと揺蕩った。

細長い身体が揺らめいて、雲の藻に幾つもの斑点が見え隠れする。「でもねぇ」菜美子が酒に口をつけて言った。彼女の使う猪口にはサクラビスが描かれているはずだった。

「ああして、ここで元気にしてるのが、まだ信じられないことがあるんだよねぇ」

ここに来るといつもそう思う。この屋敷で大貴が普通に笑ってるのを見るとね。

大樹やその他の木々が起こす葉擦れの音が、菜美子の声に被さった。濡れた空気を吸い込むと、深緑が肺の奥まで流れ込んできた。猪口を摘む右手の指が、薄く汗を掻いている。

大貴は昔、この屋敷で生死を彷徨ったことがあった。

◆

僕が十になった頃のことであった。

盆のために屋敷へ僕の家族と菜美子の家族が集っており、まだ四つになるかならないかという幼さの大貴もここに訪れていた。

その時、僕はあの洋間で菜美子と共に、姉に本を読んでもらっていた。無論洋間にあるような読めない文字で書かれた本ではなく、前日に祖父が本屋で買ってくれた子供向けの冒険小説だった。ホエルオーに呑み込まれた主人公が胃の中から巨大な鯨を攻撃し、脱出を試みるシーンであったと記憶している。

母が持ってきてくれたジュースを飲みながら、僕たちは洋間で緩い時間を過ごしていた。よく晴れた午後で、けたたましいテッカニンの鳴き声に姉の朗読が重なるのが心地良かった。湿気はやはり満ちていたが、廊下から吹く風は涼しかった。

菜美子や大貴の母親の悲鳴が聞こえたのはそんな折だった。言葉にならない言葉をただ音として表したような叫び声は、長い廊下を渡って僕たちの元まで届いてきた。

最初に反応したのは姉で、次いで菜美子が弾かれたように立ち上がった。それからのことは怒涛のようで、詳しいところまで把握することは不可能だった。父や母、叔父の叫ぶ声や怒号が飛び交い、菜美子や彼女の母親が泣く音もした。僕はどうすることも出来ず、一人洋間に取り残されて呆けたように座り込んでいた。ジュースの入っていたコップが空になって床に倒れていた。姉や菜美子が立った衝撃でそうなったのかと思い、絨毯に染み込んでいないかを霞んだ頭で心配した僕は足元の天鵞絨を指でなぞってみたが、酷い湿り気のせいで僕の指も絨毯も、元から濡れていたようなものであった。毒々しいほどに鮮やかな紫の、香料がきつい液体は一滴も残っていなかった。

ふらつく足でようやく廊下に出た。洋間の外は湿気が一層酷かった。救急車のサイレンが聞こえて、運ばれていく従兄弟の姿が一瞬だけ見えた。柔らかで健康的な小さい手足はぐったりと投げ出されていて、噴き出た汗のせいかぬらぬらと光っていた。

一つ、はっきり記憶に残っていることがある。

救急車への同乗を許可されたのは大貴の母親だけで、自分もついていくと強く訴えた父や菜美子は屋敷に残るよう命じられた。

そうしたのは他ならぬ祖父であった。救急隊員に縋りつく菜美子たちを引き剥がし、祖父は酷く恐ろしい声で、自分の部屋に戻ること、そして中庭には絶対に近づかないようにすることを怒鳴っていた。後にも先にも、祖父があれだけ激しく感情を露にしていたのはあの時だけである。

「水を飲め」

祖父はそんなことも強く言い聞かせていた。濃厚な湿気と水の臭いが充満する廊下で、僕はぼんやりと中庭に目を向けた。

陽炎の揺れるそこに鎮座する大樹は我々の騒ぎなど御構い無しに翠の葉を繁らせていた。隆々とした幹の根元、大樹の隣に位置する池の水がすっかり干上がって、中を泳ぐトサキントとアズマオウが美麗な腹を仰向けにしてごろごろと転がっていた。

◆

大貴は脱水症状を引き起こしていた。

暑い夏の昼間であったからそれ自体は何ら不思議なことではない。幼い子供は熱中症にもなりやすいのだから、目を離した少しの間に大貴がそうなってしまったのも無理のない話である。

不可解なのは、大貴がどうして、一人で中庭へ向かったのかということだった。当時の彼は今と違って大人しく、また母親に甘え盛りであったためにそばを離れて何処かへ行ってしまうなどということは滅多に無かった。その上、彼がいたのは渡り廊下の向こう側の家屋であり、縁側から中庭へすぐに行けるということも無い。彼が中庭に行くのなら、屋敷にいる誰かしらが気がついても良さそうだった。

大貴は、大樹の根元に倒れていたという。小さい身体からは水分が失われ、丸い目は全くもって閉じられていた。

「あの時、大貴が死んだのだと思った」

薄明るくぼやけた空を見上げて菜実子は言った。

「もう大貴は、ここにいないんだって考えたの。救急車が運んでいったあれは大貴の抜け殻で、本物の大貴は、この庭に閉じ込められてしまったんじゃないかって」

「でも、大貴は戻ってきたじゃないか」

「そう。戻ってきた。信じられなかった」

生死の境を彷徨うこと数日、大貴は無事に回復した。後遺症なども特段無くて、まるで何事も無かったかのようでった。むしろ歳を重ねるにつれて彼は活発になり、命の危機を垣間見たとは感じさせないほどに健康そのものである。しかし菜実子は、また彼らの父や母は、ふとした瞬間に彼がまた死に向かってしまうのではないかと不安になるという。それは単なる過去への恐怖というよりは、この屋敷に訪れると無条件に襲いくるものだと菜実子は述べた。露に濡れてぬらぬらと光る、大樹の葉を見る毎に、自分の弟がどこか違う世界へ連れて行かれる思いに駆られるのだ。水気の満ちる空気に、大貴が溶けてしまうかのような錯覚を覚えるのだ。

「それでも、大貴がここに踏み入ることは流石に無いのだけれどね」

「そりゃそうだ。いくら小さい頃といっても、何と無く覚えているのだろう。自分が死にかけた場所になんて、入りたくないに違いない」

菜実子の言葉に頷きながら、僕は杯に揺れる酒を舐めた。眼前の中庭に生える大樹は、あの日と何も変わらずに青々という葉を只管に繁らせている。

大貴が病院へ運ばれた後、祖父があの下に立っているのを見た覚えがある。何をしているのかはわからなかった。炎天下の中、大樹を強く睨みつけている祖父は、汗の一つも掻かずに太い幹の前で仁王立ちをしていた。少しも鳴り止まぬテッカニンの声が、警鐘のように何処か遠くから聞こえてきた。

「そう、庭に入らないといえば、明久君が怒られたことがあったね」

その祖父も今はもういない。話題を逸らした菜実子に、僕は苦笑と軽い溜息を返した。自分の口から吐き出された酒精の匂いが夜風に運ばれる。

「怒られたというほどではないだろう」

「まあね。おじいちゃんはいつもああいう顔だから、怒っているのかどうかもわからないし」

でも、あれは怖かったよと菜実子が笑った。首肯を以てそれに応えながら、僕は友人の家に置いてきた相棒のことを考えていた。

◆

僕が初めてポケモンを持ったのは、トレーナー免許を取れる最低年齢から三年遅れた中学一年生の時だった。

友人の中には旅に出る者もいたし、そうでなくとも自分のポケモンを持つ者もそれなりにいたが、ポケモンといるよりかは本を読んだりゲームをしたりという方が好きだった僕は、取り立ててポケモンが欲しいとも思っていなかった。祖父の家に来ればオドシシやメブキジカと遊べるし、平素は友人や学校のポケモンを見たりするだけで十分だったのだ。家にいたポリゴンは姉のものであったが、ほぼ共同のポケモンであるようにしていたのも一因と言える。

その僕がポケモンを持つ機会となったのは、菜実子の中学進学であった。進学祝いにポケモンを欲しがった菜実子は、研究者である哲人叔父のツテで初心者向きのポケモンを用意してもらえることになったのだが、もしよければ一緒に来ないかという誘いが僕にもきたのだ。その頃はまだ大貴も幼くポケモンを持てる年齢では無かったため、菜実子が一人でポケモンと対面するのは心細いと叔父に訴えたらしかった。

父も母も、そして僕もポケモンを持つのに反対する理由は特に無かったため、菜実子の家へ遊びに行くのも兼ねて申し出に甘えることにした。カントー地方から菜実子たちのいるホウエンまで、生まれて初めて自分だけで飛行機に乗った。着替えを詰めた鞄がこれほどまでに重いのかと思ったのも、機内の無機質な空気がやけに重苦しかったのも、あの時が最もそうだった。

空港で待っていてくれた哲人叔父一家に迎えられた僕は早速、菜実子と共に研究所へ向かった。駆け出しのトレーナーに適しているようなポケモンが何種類か、リノリウム張りの床で好き勝手に走り回っていた。僕は一番大人しそうな、柱の陰で退屈そうに丸まっていたヒトカゲを抱き上げた。これといって抵抗もせず、かといって喜びを見せるわけでもない橙色の柔らかい物体と顔を付き合わせている僕の後ろで、菜実子が頬をぷくりと膨らませ、小さなアチャモを追いかけまわしていた。

そうして僕はヒトカゲを連れて家に帰り、特段問題も無い日々を過ごしていた。ヒトカゲは予想以上に怠惰な性格であった。炎を司る種族であるくせに暑いのが苦手なようで、夏が近づくにつれて丸々とした腹を天井に向けて我が部屋で転がっているのをよく見た。

やがて盆の季節になり、祖父の屋敷に行く時期が来た。ポケモンを持ったことを祖父に報告しなさいと父が言ったため、ヒトカゲも連れて行くことにした。ボールに入れられた彼はいつも通りにぼんやりとしていて、眠たげに身体を丸まらせていた。

屋敷に着き、僕はヒトカゲをボールから出して祖父の元に向かった。ヒトカゲは自分で歩くことを面倒臭がるため、僕が抱きかかえて運んでやった。激しい湿気と夏の暑さに加え、腕の中にいる高体温の生き物が汗腺を執拗に刺激した。

「そいつを今すぐに戻せ」

ヒトカゲを見た、祖父の第一声はそれだった。

「その火を持ち込むな」

座敷に胡座をかいた祖父は微動だにせずそう言った。怒鳴っているわけではないし、激昂されたというわけでもない。ただ、有無を言わせぬ声で、僕は立ち退きを命じられた。

呆然と立ち竦み、戸惑う僕の後ろで、同じようにアチャモを見せようとしていた菜実子が赤い雛をそそくさと後ろに隠しているのが視界の端に見えた。菜実子は存外ちゃっかりした性格であった。抱きかかえたヒトカゲの爪が、腕を回された首筋に食い込むのが微弱な痛みとなった。鱗に覆われた尻尾の先で燃える炎が揺らめき、無言で我々を見ている祖父の姿を、まるで陽炎のように溶かしていた。

僕は何も言えずに祖父の部屋の扉を閉め、菜実子と共にポケモンたちをボールに戻した。悲しみや怒りといった感情は、唐突な驚きにすっかり掻き消されてしまっていた。廊下から見える中庭だけが変わらぬ様子で、大樹に繁る葉がばさばさと音を立てていた。

あれからずっと、屋敷にヒトカゲを連れて行っていない。それは彼がリザードになってからも同じだし、菜実子もまたそうだった。もう怒られるのは御免であるという理由も勿論あるが、それ以上にボールを握った我々の手が屋敷の門を越えるのを押しとどめているのは、あの時の祖父が放った声であった。

低く告げられた、地の底から響くような声。水気の多い空気を静かに揺らしたそれは、祖父の身体の奥深くから発せられたように思えたものだったと記憶している。

◆

ヒトカゲに限らず祖父は、中庭に誰かが立ち入ることにあまり良い顔をしなかった。

野生のポケモンが勝手に入ってくるのには何も干渉しないのに、我々が敢えて連れ込んだりすることは祖父の気に入らない部類であるようだった。

父に聞いた話である。

父が中学に上がる頃には既に桜子伯母は嫁に行ってしまったし、鏡子伯母もトレーナーとして各地を回っていたため、屋敷に残されたのは父と、小学生であった哲人叔父だけだった。家政婦が通っているとはいえ祖父は日中家を空けているし、二人の母親は幼い頃に亡くなっていたため、取り残された兄弟は必然的に揃って行動するようになっていた。

哲人叔父は昔から兄たる父によく懐き、憧れている部分があったから、二人の趣味嗜好は似通っていた。父と叔父は夏休みになると、午前中に図書室へ出かけ、昼になると帰ってきて食事をとり、あとは一日借りてきた本を読み耽るという生活を送っていたという。余談であるが、今現在の叔父が研究者であることと、父が大学教授という職に就いたことはその頃の過ごし方が深く関係しているのだろう。ともかく、父たち兄弟の生活は夏休み中変わることが無く、彼らは障子を開け放した座敷に本をいっぱいに広げて時間が過ぎるのを待っていた。部屋に寝転がる兄弟は蒸し暑くも穏やかな夏に包まれており、中庭を臨む縁側からは緑臭い風が時折涼しさを流してきた。桜子伯母が帰郷した際に持ってきた、薄い硝子にぽってりというラブカスを描いた風鈴がその度に、水粒を転がしたような音を立てた。薔薇の花弁にも見える海水魚達が、陽光を乱反射させてゆらゆら泳ぐ。

その日、祖父は珍しく一日屋敷にいた。仕事がひと段落ついて休みを取っていたのか、或いは家ですべき業務があったのか、誰かをもてなしていたのかは定かで無い。それに祖父がいたからといって父たちと共に遊ぶというわけではなかったため、父も叔父もいつも通りに二人で過ごしていた。

父はカントーの生態系変化について書かれた本を読んでいた。生物学に興味を持っていた父の真似をし、叔父は分厚い植物図鑑の頁をせっせと捲っては並ぶ草花の写真をに指をなぞらせていた。図鑑は古く、日に焼けて黄ばんだ頁を一枚捲る毎に乾いた音がか細く聞こえた。紙の酸化した臭いが少年の鼻をつく。

そうして写真を見ているうちに、幼い叔父は見覚えのある植物を本の中に見つけた。それはついぞ先日、縁側から見た中庭の光景にあったものだった。叔父は、汗で畳と張り付いてしまった膝を起こして中庭の方へと向かった。真っ白のタンクトップから露出する腕には、畳の目の跡がびっしり走っていた。

「どうしたんだ」活字が犇めき合う本から少し顔を上げて父が問うた。「あれを探しに行くの」叔父は答えながら開いたままの図鑑を指差したが、幾種類かの植物が載った中のどれを言っているのか、父に見当がつくはずもなかった。「ふうん」父は緩く頷き、細かな文字の海へと意識を戻してしまった。

物静かな兄の反応が芳しくないのはいつものことであるため、叔父は特段不満に思うこともなく中庭へと降り立った。覆うもののない足の裏が土を踏む。地下から伝わる冷たさと、炎天に焼かれた熱さが同時に皮膚を襲った。叔父は跳ねるようにして中庭の奥へ進んでいった。紺青の空は眩しかったが、大樹の落とす広い影は中庭を程良い明るさにしていた。

図鑑の写真と似通ったものを目指し、叔父が一歩を踏み出した時だった。叔父の左腕を掴み、強く引っ張る者がいた。

「何をしている」

それは祖父であった。いつの間に近づいていたのか、縁側に立った家着姿の祖父は小さな息子の腕を掴んでただ問いかけた。「何をしているんだ」

「あの葉っぱを探すの」

叔父は素直に答えた。彼の指が先ほど兄へとそうしたように、座敷の図鑑を指差した。図鑑の近くでは、祖父が急に現れたことに驚く父が頁を捲る手を止めて身体を硬直させていた。

答えた叔父に、祖父は怒るでもなく笑うでもなく、そうか、とだけ返した。しかし細っこい手首を握る、骨張った手が離されることはなかった。縁側から叔父を見下ろしたまま、祖父は淡々と言った。

「あまりこの庭に出ない方がいい。毒に触れると危ないから」

「毒のある葉っぱがあるの」

「葉っぱだけじゃないから危ないんだ」

障子の向こうで交わされる会話は、聞いていた父からすると微妙に噛み合っていないものに思えたという。玻璃の如き青空を背にした親子の姿を見ていると目が霞み、眼下の文字列が得体の知れぬ微小な生物が蠢いている様子に感じられた。座敷に満ちた湿気に蒸された頭は、藺草の臭いだけを執拗に捉えて少年の意識を朦朧とさせた。

◆

玄関へ続く廊下に置かれた柱時計が、深く低い音を一度鳴らした。屋敷の床を伝って響くその音は、今我々の後ろで棺に収まっている祖父の声を思わせた。

薄暗い中庭で、どこから来たのか、コロボーシの鳴く声がし始めた。彼らが震わせる夜の空気は冷えていたが、それを凌ぐ蒸し暑さが全身を覆うように漂っていた。

「おじいちゃんはいつも怒っていたようで怖かったけど」

菜実子が違う酒瓶に手を伸ばしながら言う。

「でも、一度おじいちゃんと二人だけでお祭に行ったことがあるの」

杯に注がれたのはどうやら果実酒だったようで、甘さと酸っぱさの混じり合う匂いがつんと鼻腔を突いてきた。緋色の曇りのある透明な瓶には筆絵のヒメリが描かれている。菜実子の杯で、黄金色の液体が小さく波打ちちゃぷんと音を立てた。水底のサクラビスが身体を翻す。

「そんなことあったっけ」

「八歳の頃。明久君たちはその次の日にくる予定で、本当は私たちの家族とおじいちゃんで行くつもりだったんだけど、大貴の準備が手間取ったから。私と、おじいちゃんだけで先に行ってなさいって」

「なるほど」

「自分で言うのも何だけど、その時のことはよく覚えているの」

菜実子の白い喉が、酒を飲んでこくりと音を立てた。金の水が流れる動きに合わせ、首の皮膚が盛り上がったり元に戻ったりした。

それがどうにもグロテスクで、僕は庭へと視線を戻す。杯に残っていた酒を飲み干し、枝を広げる大樹の葉の隙間から、無理くりに夜空を見ようなどと無意味な試みを徒にした。熱を持った目元は霞んで、視界に捉えた青墨色が単に木の葉がぼやけたものなのか、それとも本当に夜の雲居であるのか、決めることは出来なかった。

◆

ソノオの神社で毎年行われる夏休みへ、祖父に手を引かれた菜実子は向かっていた。

祖父の歩くスピードは速く、菜実子の小さな歩幅ではついていくのが精一杯だった。慣れない浴衣も足を開きにくい一因となり、裾に描かれたシャワーズの見返りの絵柄も着た当初に比べて色褪せたものに感じられた。腰に締められた赤い金魚帯がどんどんきつくなった。

自分の腕を掴んで先へ先へと進んでいってしまう祖父は、菜実子にとって恐怖の対象であった。怒られているわけでも叱られているわけでもなく、むしろ祭に連れて行ってくれているということは理解しているのだが、それでも仏頂面で終始無言の祖父はその気が無くても高圧的な印象を与えざるを得なかった。年の割に背が低く、祖父を見上げるためには首を痛くなるほどに傾けなくてはならなかったのもその一因かもしれない。

祭に浮き足立つ参拝客の間を縫いながら、菜実子は今頃家で準備をしているだろう両親や弟のことを考えていた。本当ならば今自分の手を引いているのは祖父ではなく、人好きのする優しげな丸顔の父であったろうし、或いは勝気だけども笑顔を絶やさぬ母であったであろう。そうでなくても、サンダースを描いた紺の浴衣に身を包んだ、やわやわとした弟の片手を自分が引っ張っていたかもしれなかったのだ。人ごみの中に弟ほどの年頃である幼児を見つける度、菜実子の心はどっしりと重くなった。

早歩きをしたせいで、小さい菜実子はすっかり疲れ果ててしまっていた。この日のために父が買ってくれた下駄の鼻緒は指の付け根を幾度となく擦り、薄い皮膚は裂けて滲んだ血が黄色の鼻緒にこびりついた。人波に熱された空気は息苦しく、階段を上りきる頃には肺が悲鳴を上げていた。がやがやと絶えることのない参拝客らの話し声や行き来するポケモンたちの鳴き声、屋台から放たれる呼び声が一緒くたになって鼓膜を揺さぶった。本殿から聞こえてくるお囃子の、篠笛の甲高さは浴衣の下の肌を粟立たせた。お好み焼きや焼きそばの屋台から漂ってくるソースの匂いは例年ならば食欲を引き起こすものであったが、滅入った気分をさらに悪くするだけだった。

ただ、そんな菜実子の心中を祖父も察していたようで、険しい表情こそ崩さないものの、立ち並ぶ屋台に近寄ってはあれやこれやと買い与えて孫の機嫌をとったらしい。甘ったるい水飴を舐め、粉末ソースと砂塵とが混じったお好み焼きで腹が膨らむと、菜実子の緊張も幾らか和らいだ。ビニールのプールに浮かんだスーパーボウルを赤と緑と白地に金筋、そしてマルマインの顔を描かれたそれを祖父が見事掬い上げたので菜実子は歓声を上げた。

サーナイトのお面を買ってもらい、側頭部にそれをつけて菜実子は上機嫌であった。相変わらず祖父が菜実子の歩く速さを待ってくれることは無かったが、靴擦れの痛みも帯の苦しさもいつの間にか忘れていた。すれ違った、桃色の浴衣の少女が掌に弾かせる水ヨーヨーが鈍い音を響かせる。かき氷屋の暖簾の下で、グレイシアが熱気を凌ぐようにして地面に伸びていた。

「なんだ、怖いのか」

不意に菜実子が祖父の手を強く握った。それはお面屋に並んだ面に混じって舌を出している、悪戯なゴースを見つけて驚いたことによるものだったが、祖父にそれは伝わらなかったようだった。祖父は、お面屋の向こうにある本殿を見て菜実子が怯えているのだと思ったらしかった。

朱塗りの本殿では軽やかなお囃子に合わせて舞が披露されていた。緋色の袴と純白の舞衣に身を包んだ巫女が四人、透けた般若の面を着けた男と赤帯の女を挟み込むようにして舞っていた。当時の菜実子にわかるところでは無かったが、毎年披露されるその舞は神社が出来た由縁、ソノオの花畑を氷雪に包み込み人々を苦しめていた邪神たるオニゴーリとユキメノコが術師に封じられた末、二度とそのようなことの無いように祀られたという様子を表すものである。

祖父はそのことを知っていたのであろう。邪神を封じた焔に見立てた真赤の鶏頭が大きく振られて靡く本殿を見やり、握った手の先にいる菜実子にこう言った。

「怖がる必要は無い。遥か昔に奴等の力は潰えたのだし、それに」

祖父の空いた片手が、本殿と逆方向にある鳥居を指す。「それに」

「あれがある限り、どうせ出ることなど出来るまい」

声や演奏などの騒音の中で、祖父の声は妙に響いていたように菜実子の耳に届いた。木で組まれた鳥居はどっしりと、暮れかけた空を背にして聳え立っていた。組み木の間から一番星の弱々しい輝きと、紫色の空に溶けるようにして飛んでいくムウマの姿が見て取れる。闇色をした小さな魔物はふわりふわりと浮遊して、橙の西空へと消えていった。

祖父の言葉の意味を、菜実子は理解することが出来なかった。手にしていた綿飴が参拝客の熱気で蕩け出し、幼い片手と薄青の袖をべたつかせた。溶けたそれよりも大分重そうな鈍色の雲が、本殿の遥か上空に浮かんでいた。

射撃ィ、という禿頭の呼び声がどこか遠くに聞こえたような気がした。同時に鳥居の向こう側に見つけたのは、ようやくやってきた両親と弟の姿であった。支度時にぐずったままに泣き跡を残した弟の顔を見るなり、菜実子は祖父の手を離して勢いよく駆け出した。

その拍子に落としてしまった精霊の面を、祖父が拾い上げる音を背中に聞いた。

◆

「結局、あの時振り払ったっきり、おじいちゃんと手を繋いでないんだ」

それで、あれっきり。果実酒で喉を潤す菜実子は微かに息をついた。視界に映る天空の半分を覆い隠す軒は殺風景で、いつかあったような風鈴などは外されたままであった。透き通る器を打ち鳴らす音の代わりに今聞こえるのは、鈴の音の如き蟲の鳴き声である。不規則に思えてその実規則的な声は、まるで耳元のすぐ近くで小さな銀の鈴を只管鳴らされているかのような心地にさせた。

「今思うと、おじいちゃんがあんなことを言うのも珍しかったかもしれない」

「あんなって」

「出てこれないだとか、怖がる必要は無いだとか。おじいちゃん、そういうの信じなそうだもの」

杯を両の手に乗せた菜実子の顔がこちらを向く。白く膨らんだ頰に月の灯りが当たって、柔らかな肉がどこか青白く映し出されていた。僕は少しだけ豆大福のことを思い出したが、そういうと菜実子は決まって僕を叱りつけるために黙っておくことにした。

丸い頰から視線を外して下方へ移す。「それでも、あのくらいの歳の人なら普通のことか」一人で納得する菜実子の手首の先、頰と同じ程の白さをした手は昔ほどでは無いにしろ、強く握れば蕩けて消えてしまいそうな心持ちを抱いた。この手を握り、引き、そうしてするりと抜けだされたしまった時の祖父は一体どのように思っていたのだろうか。「シンオウの人だしね、そういうの大切にしてるのかも」濡れた綿菓子が瞬く間に、ほんの少しの名残だけを後に消し去られてしまうような心地に襲われたりは、しなかっただろうか。

神社の雑踏。不気味さを伴う祭囃子。鳥居の中に祀られるは、遠い昔に封じられた邪神。

自分の手から、繋いだ手が抜け出てしまった祖父はその時も、あの珍重とした態度を崩さずに在ったのだろうか。

「信仰心とか、そういうやつなのかな。それなら、ひいおじいちゃんの方があった気がするけど」

菜実子の言葉に合わせて漂動する甘酸っぱい匂いに、足元の草の臭いが被さって奇妙な感覚を嗅覚に与える。池の中でアズマオウが跳ねる音がした。「あれは信仰といっていいのかな」半ば呟くように返した僕に、菜実子は一言「そうだね」と鈴の音程度の小さな声で言った。

◆

曽祖父、つまり祖父の父たる伸之助には総之助という兄がいた。

しかし生まれつき身体が強くなかった総之助は、二十を目前としたところで早い死を迎えたため、総次郎の後を継いだのは次男たる伸之介だった。

江角家初代総次郎は商売に関して俊豪であったが、伸之助にその能力が受け継がれることは無かったようである。総次郎の商才が血と共に流れ出て総之助の脆弱な身体を巡っていたのか、或いは彼らの妹でジョウトの宿屋の女将になった養女に継承されていたのか、それかはたまた、広い屋敷の湿気となって空虚に溶けてしまったのかは依然わからない。ともかく総次郎亡き後、伸之助は父の工場を継いだは良いが父のように切廻すことは出来ず、シンオウ指折りとも呼ばれた江角の名は、緩やかな坂を転がり落ちるように少しずつその輝きを鈍らせていった。

父の持つ商才は全く以て受け継がなかった伸之助だが、しかし強情で牢固たる性格の方はそっくりそのまま写し絵をしたかのように似通っていた。伸之助の危うい経営に周囲の者は度々口を挟もうとしたが、荒い気性と狷介ぶりはそれらを全て跳ね除けた。

結果的に工場の経営は破綻し、伸之助は限界まで膨れ上がった借金を抱えることになる。それらを処理して回ったのが、それこそ総之助の生まれ変わりかとも囁かれる鬼才であった江角家三代目、僕の祖父たる重雄であった。

◆

総次郎の死は、質素で堅実と言えども栄光たる人生を歩んできた男に似つかわしく無い、呆気ないものだった。

彼は息を引き取るその日も工場で采配を揮っていた。その頃の総次郎は優秀な部下に囲まれ、また慕われてはいたものの、いまいち光るところの無い息子の教育に始終頭を痛めていたという。総次郎とて他の者を後釜にする選択肢くらい思い浮かべたであろうが、世襲が当たり前であった時分、差しあたって心身共に健康である実子を却下してまでわざわざ別の後継者を探す理由も無かった。伸之助自身に後継ぎの意志があったのも、彼が江角を継ぐことになった原因の一つである。そのため総次郎は不安を抱えつつも、伸之助が自分の座に就けるように刻苦していた。

長いことそのような生活を続けてきたように、総次郎はその日も工場から帰り、風呂に入り、夕食を摂り、毎夜の習慣だった一杯の酒を飲んで床に就いた。それが彼の最期であった。夏の夜で、蒸した屋敷はさながら熱帯夜とでも呼ぶべき暑さであった。